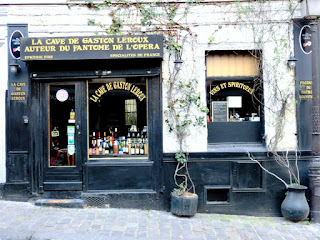

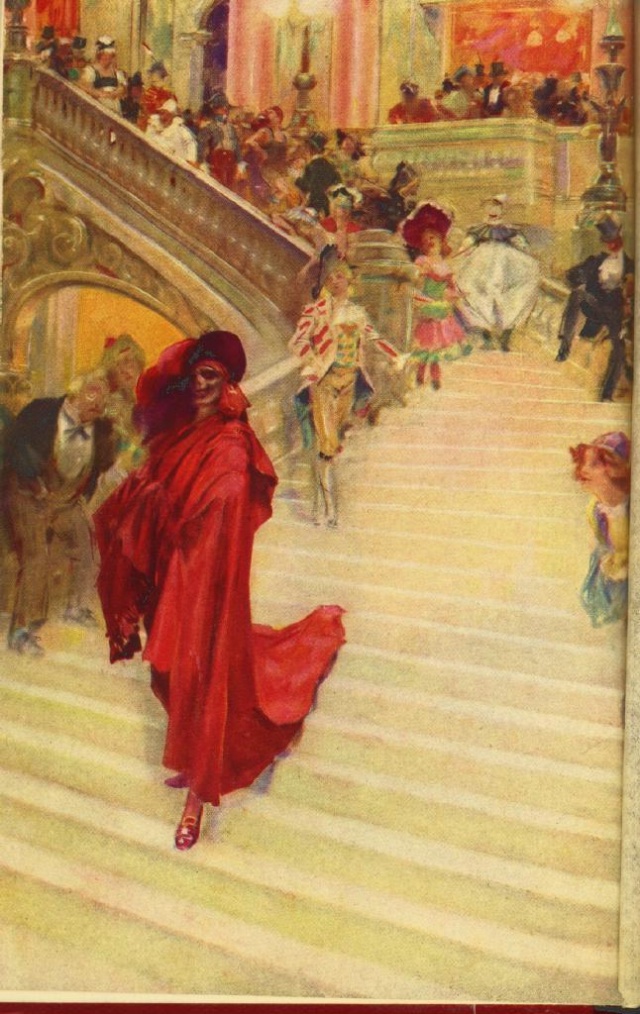

Le fantôme de l'opéra, c'est avant tout un personnage sorti tout droit de l'imagination foisonnante et débridée de Gaston Leroux, avocat, puis journaliste en cours d'assises, né en 1868. Un écrivain, qui sous des airs tranquilles et un tempérament de bon vivant, a sorti de son âme inspirée une gallerie de personnages les plus troubles et les plus noirs de la littérature populaire.

On dénombre une quarantaine d'oeuvres, mêlant avec délice les styles policiers, fantastiques et romantiques, non dénués d'un certain humour gouailleur, qui ferait presque d'elles une catégorie à part entière de la littérature française.

Et à l'image de leur auteur, les récits sous couvert de leur appartenance au style populaire et de leur charme typiquement XIXe, n'en demeurent pas moins terriblement lugubres et singulières. Il n'y a pas un récit leroussien qui ne soit marqué par l'errance, la vengeance, en un mot, par le désespoir sous toutes ses formes. Tous les héros, ou devrait-on dire anti-héros de Leroux, (et on exclura évidemment Rouletabille), sont voués à la destruction et à la mort. Ils ont tous un destin commun irrémédiable, et une raison commune pour qu'il s'accomplisse : l'amour. Ou plutôt le rejet d'un amour exacerbé, obsessionnel, cultivé dans un coeur et une âme peu propices à l'y voir s'épanouir sans déviances.

Frédéric Larsan (Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir), Bénédict Masson/Gabriel (La poupée sanglante et La machine à assassiner) , Patrick (Le coeur cambriolé), Johnattan Smith (L'homme de la nuit), Chéri-bibi, et bien sûr Erik (Le Fantôme de l'Opéra), on trouve - outre une allitération récurrente dans certains de ces prénoms - des destins aux désespoirs similaires, mais aussi de réelles inadaptations à leur monde et aux morales de leur temps, mises en exergue par leurs identités changeantes voire totalement inexistantes, ou par les diveres dissimulations dont il font preuve, se comportant à l'image des ombres qu'ils sont devenus ou qu'ils semblent vouloir devenir.

Il faudrait des pages entières pour en faire l'analogie, et ce n'est pas mon propos ici. Je me propose en effet de retracer au cours de cet article (sans doute en deux, sinon trois parties), l'évolution du personnage du Fantôme de l'Opéra depuis sa création en 1910, et ses différents visages , plus ou mois à fortement nuancés, à travers l'histoire du cinéma et de la musique, dans ses adaptations les plus notables.

1ère partie : Lon Chaney (1925) : le pionnier.

Lon Chaney . Un pionnier, un monstre sacré, un indétrônable. Gaston Leroux a d'ailleurs eu la chance de voir et d'apprécier cette adaptation du cinéma muet tourné en 1925 par Rupert Julian. Un classique des studios Universal, qui malgré son aspect très antique dans la réalisation, et des interprétations ultra-dramatisées de l'époque, demeure une des meilleures - et la plus fidèle - du roman. Lon Chaney, génie du maquillage, a pour les besoins de ce film, inventé une prothèse plutôt barbare placée à l'intérieur de la bouche, reliée à un système de fils invisibles, lui maintenant le nez et les joues dans cet aspect plutôt terrifiant :

Du reste, on ne peut pas nier l'effet produit chez le spectateur, renforcé par une musique sublime, qui pour sa part, n'a pas pris une ride...

Contrairement au reste du casting, Lon Chaney est sobre. Sobre comme peut l'être le personnage du moins.

Car cet Erik, s'il est littéralement monstreux, passablement dérangé, grandiloquent et d'un égoïsme formidable, peut aussi faire trembler l'émotion. Malgré qu'il possède en lui tous les défauts du monde, il parvient à toucher, à susciter la pitié, comme le Erik du roman réussit à le faire par la plume si unique de Gaston Leroux.

Si le film accuse son âge, Lon Chaney opte pour sa part pour un jeu qui surprend par sa modernité (ses gestes sont appuyés mais restent mesurés, comme le réclame son personnage. C'est une caractéristique que l'on retrouvera dans toutes les adaptations ou presque, mais j'y reviendrai plus tard ), efficace, tragique, qui a saisi l'essentiel et qui demeure une référence absolue en la matière. Il est établi que l'acteur a été et est encore à ce jour le fantôme qui s'est rapproché le mieux de son homologue littéraire.

2ème partie : Claude Rains (1943) : la figure du paternalisme mélancolique

Je ne pourrai (malheureusement ?) pas m'attarder beaucoup sur cette interprétation ni sur ce film, à nouveau produit par Universal, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai vu qu'une seule fois, et que le souvenir que j'en ai gardé n'est pas particulièrement impérissable...

Claude Rains était un "grand" , j'en juge pour l'avoir vu dans

Notorious d'Hitchock ou encore dans

The invisible man de 1933, deux films éminement bons, où l'acteur l'est tout autant.

Cette version du Fantôme de 1943 m'a cependant laissée de marbre en raison d'un scénario véritablement aseptisé, qui a passé à la moulinette tous les éléments propres à l'atmosphère fantastique, instaurarant du burlesque là il n'y a pas lieu d'en voir, quitte à ajouter des personnages dont le ridicule n'est même pas à démontrer. Vraiment, on peine à discerner l'idée qui a voulu être développée dans ce scénario plus qu'approximatif et irrespectueux... Certains sous-entendus maladroits, tout comme la pauvreté psychologique des personnages, gâchent tout l'esprit et l'essence même de l'histoire originale. Pour la fidélité, on repassera...

3ème partie : Herbert Lom (1962) : Le fantôme de la Hammer.

3ème partie : Herbert Lom (1962) : Le fantôme de la Hammer.

Avant toute chose, je vous conseille vivement de consulter le site

Children of the Night, dont l'auteur a réalisé une très belle critique de ce film et de son contexte, même si je ne partage pas tout à fait son enthousiasme.

Cette version du mythe est en effet bien singulière, et particulièrement "hammerienne". Par ce qualificatif, j'entends que même si elle paraît inquiétante et lugubre, son contenu, ses interprétations et sa révision de l'histoire originale ne parviennent pas à convaincre. Elle me fait inévitablement penser à la version du Chien des Baskerville, produite par cette même Hammer. Leur ton étrange, voire légèrement "clinique"(d'ailleurs il s'agit là d'une impression très difficile à cerner, qui relève d'une impression purement visuelle, où le vide exprimé par des décors dépouillés et peu naturels, est omniprésente), oscillent perpétuellement entre deux extrêmes tragiques et comiques... En quelque sorte, rien ne paraît vraiment spontané, tout comme le fantôme d'Herbert Lom qui prend des allures absentes, comme si au-delà du corps, son esprit lui aussi n'avait plus de droit à l'expression.

D'autre part, l'amour violent qu'Erik éprouve pour Christine n'existe plus dans cette version. L'interprétation d'Herbert Lom est de ce fait parfaitement cohérente avec l'essence du scénario. Il n'y a pas de place pour la passion, élément essentiel du personnage original, d'une grandiloquence et d'un génie flamboyants.

Le fantôme de la Hammer ne songe qu'à sa musique, et non à Christine, qui ne lui donne que sa voix. Car rappelons enfin que la Christine Daaé de Leroux a donné sa voix, mais aussi son âme, si ce n'est son coeur inconscient à

l'Ange de la Musique... Dans le roman, Raoul, en proie à la jalousie, n'interpelle-t-il pas la jeune femme ainsi :

" [...] Si Érik était beau, m’aimeriez-vous, Christine ?

– Malheureux ! pourquoi tenter le destin ?… Pourquoi me demander des choses que je cache au fond de ma conscience comme on cache le péché ? »

Cet aspect apoétisé, dépourvu de romantisme de la version de la Hammer, et l'absence d'ambiguité aussi des sentiments de Christine, sont en grande partie responsable de ma non-adhésion à son contenu et à sa forme.

4ème partie : William Finley (1970) - une introduction moderne au mythe faustien.

4ème partie : William Finley (1970) - une introduction moderne au mythe faustien.

Brian de Palma réalise en 1976

The Phantom of Paradise, film introduisant une double nouveauté à la trame originale, à savoir la possibilité d'une transposition contemporaine tout en réalisant un lien direct vers le mythe faustien, par la création du personnage de

Swann, sorte de Méphistophélès moderne, se jouant des âmes humaines et les poussant à la déchéance. Si le lien avec le Faust de Goethe a toujours été indéniable dans le roman de Leroux, notamment (et a priori uniquement) par l'omniprésence de l'opéra de Charles Gounod, qui demeure une référence dans toutes les scènes-clés de l'oeuvre, il n'en demeure pas moins plus difficile à percevoir lorsqu'il s'agit de réaliser une quelconque connexion avec le personnage du fantôme. Par son essence même, le roman a exclu cette hypothèse, se résumant à une allégorie strictement musicale. Si Erik est exceptionnel, insaisissable, avec toutes les apparences d'un spectre gothique, il n'en demeure pas moins un homme, avec ses souffrances terriblement humaines, et son destin mortel. Le diable et tous ses pactes n'ont pas leur place dans cette trame réaliste - si l'on peut dire, puisque le fantôme de Leroux, est né damné. Ce qui n'est déjà pas si mal...

A moins que le parallèle ne soit plus facile à établir entre la Marguerite de Goethe/Gounod et la Christine de Leroux, mais j'y reviendrai plus tard.

Du reste, ce film très étrange, à l'atmosphère particulièrement pesante et désabusée, fait du fantôme

une âme pure, dont le diable se joue. Ce nouvel élément introduit une dimension fantastique absente de la trame originale, mais qui également ôte une certaine ambivalence au personnage central. Erik, ne l'oublions pas, est un personnage qui appréhende difficilement la frontière qui sépare le bien du mal... Il commettra des crimes au nom de son amour (et de son absolu), en se croyant dans son bon droit. Et malgré tout, le lecteur continuera encore et toujours à le prendre en pitié. Et Gaston Leroux, son créateur, n'écrira-t-il pas d'ailleurs dans son épilogue, sur un ton révolté :

Pauvre malheureux Érik ! Faut-il le plaindre ? Faut-il le maudire ? Il ne demandait qu’à être quelqu’un comme tout le monde ! Mais il était trop laid ! Et il dut cacher son génie ou faire des tours avec, quand, avec un visage ordinaire, il eût été l’un des plus nobles de la race humaine ! Il avait un cœur à contenir l’empire du monde, et il dut, finalement, se contenter d’une cave."

Le film de Brian de Palma insiste donc à la fois sur la tragédie faustienne de son destin, lui ôtant le poids d'une âme coupable par l'intervention diabolique de Swann.

Si on peut être relativement halluciné par ce film (et ce fut mon cas au premier visionnage), et oppressé par l'ambiance qui frôle parfois le délire massif, on peut en tirer de magnifiques réflexions. Il a également le mérite d'avoir introduit une nouvelle dimension dans l'histoire, qui sera d'ailleurs reprise quelques années plus tard dans la version de Dwight Little (1989).

5ème partie : Maximillian Schell (1983) - le monolithe et l'incohérence

Après avoir regardé cette version, on est amené à se poser fondamentalement la question suivante : l'histoire a-t-elle seulement encore un rapport avec la trame originale ? La réponse à cette question, tout comme le scénario du film, est assez indéfinissable.

Tout d'abord le postulat de départ des films précédents a été sensiblement repris, à savoir que le personnage central est un musicien sain d'esprit, qui suite à un évènement d'une commune gravité, est horriblement défiguré et se sent animé d'une juste vengeance envers l'humanité toute entière... Jusque là, rien de bien transcendant, ni de bien nouveau, même si cette théorie est déjà très discutable sur le fond, puisqu'Erik n'est-il pas sensé déjà, et depuis longtemps, être maudit par la vie, par les hommes ?

Est-il nécessaire de rappeler que le fantôme de l'opéra est un être depuis toujours isolé, rejeté, et qu'il tient le reste du monde dans un mépris grandissant. C'est alors que l'ingénue Christine apparaît, comme un rêve de pureté ultime, et qu'il la tient hors de ce mépris. Il y a donc une transmutation de l'âme du personnage, qui est de ce fait absente des adaptations qui ont préféré présenté une explication cartésienne de sa malédiction personnelle. Car des explications, il n'y en a pas et c'est là justement tout son malheur (exceptions faites des caractéristiques faustiennes - voir la version suivante).

Mais revenons à Maximillian Schell, éminent et prolifique acteur allemand, qui tente de trouver sa place dans cette adaptation pleine de non-sens. Car le scénario est approximatif, d'une pauvreté affligeante, et que les interprétations sont désespérantes de platitude. On excusera Jane Seymour qui fait ce qu'elle peut, tandis que l'on peut rire sous cape des expressions monocordes de Schell, dont la voix semble sortir d'outre-tombe... Le fantôme ne séduit-il pas Christine par sa voix, ultime expression de son âme immense ? On assiste à une suite d'incohérences sans intérêt, dans lesquels on ne retrouve ni la flamboyance du fantôme, ni la grandiloquance de ses sentiments exacerbés.

Le spectateur passera son chemin...

6ème partie : Robert Englund ou l'Allégorie faustienne : esthétisme et horreur noire (1989)

Voilà une version assurément atypique, de laquelle il convient de se rapprocher avec prudence. Non parce qu'elle ne serait qu'une déplorable et brutale transposition au film de genre, mais parce qu'elle dégage simplement un charme vénéneux auquel on ne souhaiterait peut-être jamais succomber...

Cette adaptation de Dwight Little est diabolique, au sens propre comme au sens figuré. On ne peut que souligner ses nombreuses qualités, qui sont pourtant diamétralement opposées à la trame du roman et peut-être même à son essence, sans pour autant toucher à celle du personnage central. Et c'est justement là que réside sans doute toute sa réussite. Car au-delà d'un scénario diablement original, servis par des interprétations soignées, il y a ce romantisme latent qui touche à la fois à l'horreur et à la mélancolie, sans jamais s'altérer.

Robert Englund (mieux connu pour son rôle de Freddy Krugger), a assurément incarné le personnage le plus terrible de toutes les adaptations existant à ce jour. La malédiction qui le poursuit, et qui le contraint à se complaire dans les crimes d'une violence insoutenable, enveloppe son âme d'un voile plus funeste encore.

Le mythe faustien est délibérément appliqué ici sans aucune fatuité.

Le fantôme est Faust. Ni plus, ni moins. Et il en porte la malédiction pérenne.

Car l'aspect sand doute le plus innovateur de cette adaptation, est celui de faire d'Erik un personnage immortel, qui poursuit l'objet de son amour - et de sa folie - à travers des siècles inchangés.

L'éternelle tragédie romantique de ce personnage pourtant animé d'une horreur noire, est d'une constante justesse, malgré les clichés dans lesquels elle aurait pu sombrer. Robert Englund est donc à plus d'un titre surprenant, tout comme Jill Schoelen, qui incarne une Christine nouvelle, tangible face à un fantôme d'une telle noirceur. A la fois charmée et horrifiée par ce pygmalion tout droit sorti des Enfers, son interprétation est en grande partie responsable de l'effet ressenti chez un spectateur qui se voulait incrédule...

Alors, oui, en effet, on est loin de l'essence du personnage original, simple être humain damné par la nature. Mais ce film a mis en exergue sa facette éminement fantastique, telle qu'on la perçoit à l'ouverture du roman. Erik n'est-il pas un spectre qui se fond dans les murs, invisible, insaisissable, donnant toute l'illusion d'un être irréel et fantastique ?

C'est sur ce postulat que repose ce film magistral, servi par une bande originale d'une splendeur à frémir (à noter le solo de violon au cimetière, qui pourrait être "La résurrection de Lazarre" évoqué par Gaston Leroux... En tout cas je me plais à le croire ^_^).

Une adaptation à voir absolument, malgré qu'elle soit déconseillée aux âmes sensibles...

A noter également, un très bel article sur ce film sur le blog de

Children of the night

7ème partie : Charles Dance : lorsque l'élégance tutoie la mélancolie (1990)

7ème partie : Charles Dance : lorsque l'élégance tutoie la mélancolie (1990)

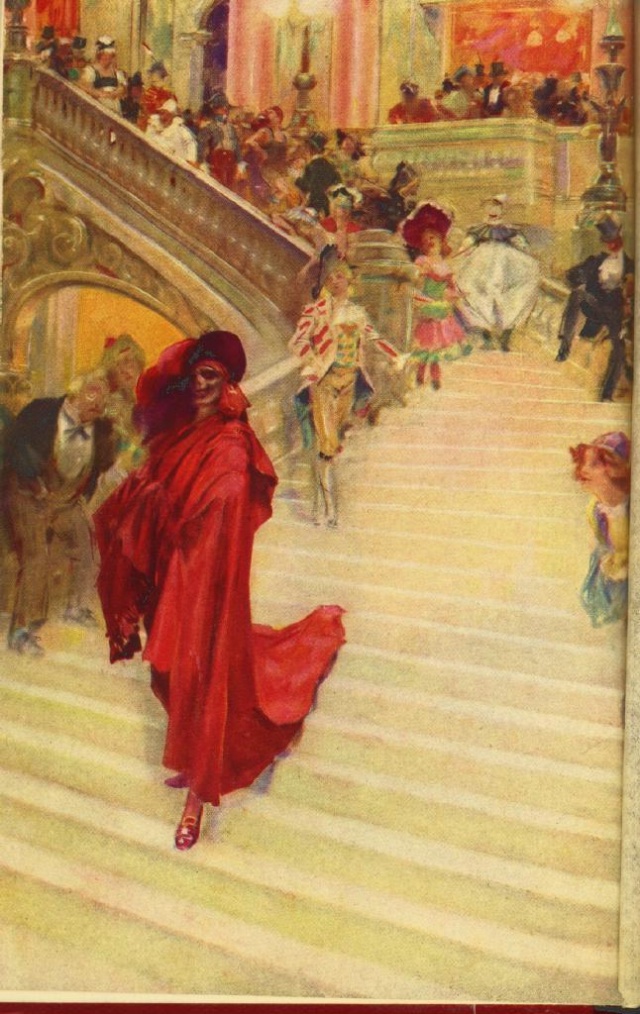

Cette adaptation produite en 1990 pour la télévision américaine, s'inspire de la comédie musicale de Yeston et Kopit écrite quelques années auparavant, dont il ne reste à vrai dire que la trame. Cette version a la particularité de se reposer sur un personnage qui demeure de sa première à sa dernière apparition, un modèle absolu de romantisme. Il garde en commun avec son modèle littéraire et ses prédecesseurs ce génie de la musique et de l'art. Il s'en éloigne par une omniprésente mélancolie, et par une retenue, une pudeur qui n'avaient jusqu'à là jamais existé. La folie de ce fantôme s'en trouve donc mesurée, et ses actes de violence sont menés avec une froideur qui ne tolère jamais aucun débordement. Ce fantôme n'a pas d'excès : il vit en marge d'une société qui ne peut tout simplement pas tolérer un esprit animé d'un tel absolu. Il traîne donc son chagrin et sa solitude dans les souterrains insondables d'un opéra, dont il tire les ficelles depuis vingt ans. Il y fait la pluie et le beau temps, avec l'accord tacite du directeur en place. Voilà donc bien une existence menée sans vague, jusqu'à ce que le directeur ne soit remplacé, et qu'une toute jeune femme sans le sou, intègre l'opéra dans l'espoir d'y chanter, avant qu'elle ne se trouve reléguée à la lingerie en raison de la jalousie de la prima donna.

Erik s'interesse à la voix enchanteresse de Christine, et se fait connaître d'elle sans qu'il n'ait à lui faire subir chantages, manipulations ou autres accès de folie... Comment ne pourrait-il pas se faire aimer d'elle, dans de telles conditions, puisque le fantôme joue précisément le rôle d'un ami, d'un bienfaiteur désintéressé ? Le rôle noir est de ce fait pris en charge par La Carlotta (brillamment interprétée par Andra Féréol), et Erik demeure une allégorie parfaite de cet Ange qui déploit ses ailes protectrices autour de la jeune et candide Christine. Il y a une grandeur d'âme chez ce fantôme, que le personnage original possédait chez Leroux, mais qui se trouve ici décuplée sans atermoiements. Après ce panégyrique, on croira peut-être qu'il est tombé dans les abîmes du romantisme larmoyant... Détrompez-vous ! Car la froideur de certains expédients demeure... Et là, c'est toute la finesse du jeu de Charles Dance qu'il faur saluer, dans cette manifeste volonté à se débarasser des gêneurs de manière plutôt expéditive. Le personnage a soigneusement éviter les écueils, et le paradoxe reste donc entier.

Autre point à mentionner est bien évidemment l'utilisation des "véritables" décors, ceux du Palais Garnier de Paris, qui confère une richesse et un esthétisme vibrants à une adaptation qui demeure sans doute l'une des meilleures du genre.

Voir l'article consacré à ce téléfilm sur le blog :

Le fantôme de l'opéra - 1990

8ème partie : David Staller : esthète grandiloquent sur fond de musique mièvre (1991)

N'étant pas réalisée pour le cinéma ou pour la télévision, cette adaptation ne possède pas de classification nette. Elle a été créée pour la scène en 1991 et n'a bénéficiée que de quelques représentations dans des théâtres américains. Il faut donc reconnaître qu'elle serait littéralement tombée dans l'oubli si un dvd n'avait été édité en 2003.

Ce contexte pour le moins obscur lui confère en quelque sorte un charme particulier, puisque le spectateur ne s'attendant pas à une découverte mémorable, se trouve agréablement surpris par les aspects flamboyants de l'interprétation, et ce malgré un budget visiblement restreint et des orchestrations pour le moins désuettes.

Cette version est d'une simplicité désarmante, tant par l'aspect rudimentaire des décors que par les effets de scène enfantins. C'est donc le jeu des acteurs qui occupent toute la place dans cette production, étonnante à plus d'un titre. On notera des faiblesses ou des surdramatisations chez certains personnages secondaires, peut-être propres à la transposition théâtrale. Néanmoins, c'est l'exaltation de ce fantôme que l'on retiendra avant tout, cette démence grandiloquente, cette passion exacerbée qui ne le quitte que rarement. Et on en revient également à un élément fondamental de la psychologie du personnage original : celui de cette douleur égoïste, qui terrasse toute perception d'une souffrance étrangère. Ingénieux, manipulateur, mythomane, ce fantôme terrifie par ses seules exubérances, ses frénésies, ses démesures.

On regrettera sans doute une conclusion plutôt singulière, qui n'est pourtant pas sans rappeler l'éternelle quête d'absolu faustienne.

9ème partie : Julian Sands : quand Dario Argento s'en mêle (1996)

Heureusement qu'une mention au générique nous indique qu'il s'agit d'une adaptation du roman de Gaston Leroux... Heureusement, dis-je, car il n'en reste à vrai dire plus grand-chose. Au risque de m'attirer les foudres des adorateurs d'Argento, je persiste à dire que ce film a quelque chose d'hallucinant. A moins qu'il ne soit passé tout simplement à côté de son sujet. C'est finalement plutôt cet élément qui froisse : que l'on soit baigné dans l'horreur n'a en soi rien de bien surprenant, puisque d'une part le style leroussien s'y prête volontiers, et que d'autre part un film précédent a démontré que cela était possible, et ce avec une certaine maestria (voir l'adaptation de 1989 de Dwight Little). Dès les premières minutes, le spectateur est fixé : ce fantôme-là n'a plus rien de son homologue littéraire. Enfant abandonné dans les égoûts, élevé parmi les rats, il en devient un lui-même (si,si), et en grandissant, cultive une certaine ressemblance avec un chanteur de hard-metal, tout en errant dans les souterrains de l'Opéra, où traîne un nombre assez faramineux de cadavres... (tiens, pourquoi est-ce que je pense tout à coup au Pingouin du Batman de Tim Burton ?) Et tant qu'à faire, il ne porte pas de masque non plus. Et on en vient donc simplement à se demander quelle malédiction pèsera alors sur ce fantôme, contraint à vivre dans l'ombre ? Mais parce qu'il aime les rats, me direz-vous. C'est bien cela : il les aime... vraiment beaucoup. Mais je m'égare. Et il y a de quoi être égaré par ce contexte bizarroïde, en dépit d'un scénario que l'on trouve malgré tout cohérent dans son délire...

Julian Sands, acteur que j'avais pourtant particulièrement apprécié dans

A Room with a view de James Ivory, interprète un personnage tout bonnement sans charisme, auquel il est difficile d'apporter le moindre crédit. L'essence même des frustrations du personnage ayant disparu, il n'y a malheureusement plus grande dissertation à faire sur le sujet. C'est finalement ce qu'il y a de plus regrettable.

10ème partie : Gerard Butler : Stranger than you dreamt it (2004)

"Some of you may recall the strange affair of the Phantom of the Opera, a mystery never fully explained..."

Baroque, spectaculaire, étonnante, bizarre, grandiose... les adjectifs se bousculent pour qualifier cette adaptation strictement musicale du roman. Certains la trouveront inécoutable et niaise, et désireront après cinq interminables minutes ne pas en voir ni en entendre davantage. D'autres s'extasieront sur son esthétisme léché, et sur le romantisme pour le moins échevelé de son contexte et de son personnage central. Tout y paraît outrancier, exalté, et délicieusement extravagant. C'est personnellement dans ce sens que je l'ai abordée. (Et je lui dois principalement le fait de m'avoir poussée dans un précipice formidable duquel je n'éprouve aucunement l'envie de sortir...) Peut-être sommes-nous loin de Gaston Leroux sur la forme, puisque celle-ci s'inspire de la comédie musicale du même nom qui fait salle comble tous les soirs dans le West End londonien depuis 25 ans. Mais sur le fond ? Une grande partie des scènes-clés y apparaissent, moyennant quelques transformations qui demeurent cependant cohérentes avec la trame.

Le personnage, quant à lui, a subi une heureuse transmutation, comme cela fut le cas dans la plupart des adaptations précédemment citées. Il serait donc malvenu de lui attribuer un quelconque reproche en la matière. Animé d'un génie flamboyant, d'une quête d'amour et d'absolu qui dégénère en une possessivité maladive et meurtrière, il demeure l'être isolé, damné, dont les exaltations ne tolèrent aucune restriction. Personnage à l'aura à la fois splendide et écrasante, il séduit assurément Christine, autant qu'il ne lui inspire ensuite une peur irrépressible et surnaturelle. Car c'est en ce dernier point, en effet, que le fantôme de cette version (et de la comédie musicale) présente le plus de similitude avec son homologue littéraire. La jeune femme lui confère un statut omniscient : il voit tout, il entend tout, il s'immisce dans ses pensées, à l'image d'une véritable hantise (

And he'll always be there, singing song in my head...). Il arrive même à Raoul, tentant pourtant de la raisonner, de lui assurer que tant qu'Erik

vivra, ils ne pourront jamais vivre en paix. (

Yet while he lives, he will haunt us till we're dead). N'est-il également pas étrange de voir que le vicomte de Chagny, seul personnage à garder un oeil froid et cartésien sur cette affaire, n'en vienne lui aussi à considérer son "rival" comme un

spectre malfaisant... ?

Mais, revenons-en à Gerard Butler en particulier, dont l'interprétation est souvent sujette à caution. Soutenu par l'aura magnifique d'un personnage qui a fait ses preuves sur scène, il ne lui restait sans doute qu'à lui donner une voix. Il faut avouer que même si sur les performances vocales, l'acteur manque à l'appel, les paroles parviennent à vivre, et à conserver leur force étonnante, et oserais-je dire, enivrante... Un délicieux charisme s'émane du personnage, qui conserve une relative et apparente froideur, qui intrigue ou qui inquiète. On est donc bien loin de l'humour gouailleur du personnage original, ou même des éclats de rire démentiels qui suivent ses méfaits sur scène, et qui résonnent longtemps, longtemps à nos oreilles... Pas de folie tonitruante, ni d'apothéose dans ses excentricités, ce que l'on peut (ou non) regretter.

Reste une interprétation mesurée, tantôt inquiétante et tantôt troublante, qui ne peut résolument pas laisser indifférent.

Note : Un excellent conseil, si vous passez par le west end, allez voir la comédie musicale, qui est une véritable merveille, pour les yeux, et pour les oreilles. Un spectacle qu'il est tout à fait impossible d'oublier, avec une mention toute particulière à

Mr Scott Davies, chanteur à la voix exceptionnelle (actuelle doublure du rôle à Londres) qui m'a paru avoir tout compris du personnage, dans ses moindres nuances.

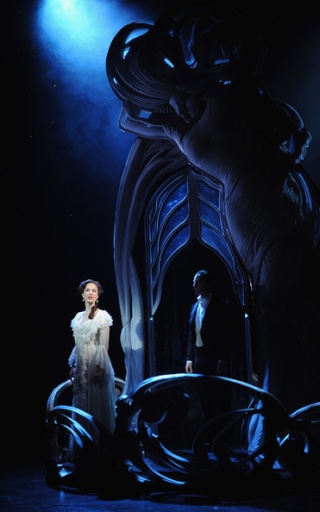

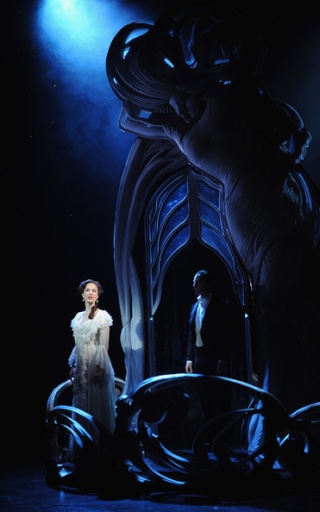

11ème partie : Love never dies : beneath a moonless sky (2010)

En mars 2010, Andrew Lloyd Webber créait l'évènement avec la sortie de sa nouvelle comédie musicale,

Phantom : Love never dies.

Au-delà d'un titre désastreux, il y a avant tout la crainte bien légitime que cette oeuvre improbable ne sente quelque peu le réchauffé.

Eh bien, oui, en tant qu'adorateur acharné, on ne peut décidémment même pas tolérer l'existence d'une suite. Le roman de Leroux ne le permet tout simplement pas, et la conclusion de la comédie musicale d'origine donne peu d'espoir aux protagonistes en la matière. Love never dies est justement très librement inspiré du roman de Frederick Forsyth,

The Phantom of Manhattan, fort médiocre dans son style, improbable dans son contenu, et passablement irrespectueux de sa propre source d'inspiration, car dénigrant l'oeuvre de Gaston Leroux point par point dans son épilogue. Il y a déjà là de quoi hurler au scandale. Mais passons. D'autre part, comme l'a expliqué AL Webber,

Love never dies est un drame qui fonctionne de manière tout à fait indépendante, c'est-à-dire indépendamment du

Phantom. On peut le croire. Ou non. Du moins, on peut le comprendre, dans le sens où tous les personnages se sont passablement transformés. Qui pourrait croire que le fantôme, cet être isolé, rejeté, retiré du monde, et n'éprouvant que mépris pour ses semblables, et finalement cet amoureux éconduit, soit capable de prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, pour devenir une sorte d'impitoyable homme d'affaires...? Quelle transmution formidable s'est produite pour parvenir à un résultat aussi radical... ? Le fait cependant qu'il règne à présent en maître sur Coney Island, antre de l'attraction bizarroïde, n'est cependant pas si incohérent pour sa part, si l'on considère que le personnage original a connu ce monde dans sa jeunesse, et on peut y rapprocher sans doute son goût du grandiose, ou de l'illusion. Reste que Coney Island possède à mes yeux beaucoup moins d'attraits que le Palais Garnier...

Ensuite,

(attention spoiler) comment peut-on seulement concevoir que les deux personnages principaux soient capables d'avoir conçu un fils ? Présenté comme cela, on pense avoir à faire à une mauvaise fanfiction... Bref, il s'en passe des choses

beneath a moonless sky (du nom de la chanson qui raconte cet instant d'égarement)...

Cet état de fait est le point central de la comédie musicale, et toute l'action se concentre donc sur ce fantôme décomplexé, s'évertuant à récupérer son fils et la femme qu'il n'a jamais cessé d'aimer.

Au-delà de ce scénario pour le moins extravagant, il n'existe pas moins des éléments positifs à cette oeuvre. Tout d'abord, la musique est indéniablement réussie, mélodieuse, entêtante, mais malheureusement aussi parfois d'une outrance qui semble tout droit sortie de la grande tradition américaine.

D'autre part, visuellement, cette comédie musicale est une réussite indéniable. Pour l'avoir vue sur scène il n'y a quelques mois, on reste tout à fait époustouflé par les jeux de lumières, les projections en relief qui vous donne l'impression d'être "happé" jusque sur la scène, les plateaux mobiles qui permettent aux décors de changer ou de donner aux spectateurs un angle de vision différent, ... Bref, on est face à un grandiose insolent ! On ne peut vraiment pas bouder son plaisir... Mais, où donc est la noirceur machiavélique du fantôme ? Où sont ses extravagances, ses accès de rire fiévreux, sa folie grandiloquente, son omniscience surnaturelle ? Tous ces éléments sont absents de Love never dies, et l'on vient presque à se demander s'il était tout à fait nécessaire d'utiliser les personnages originaux... Il n'y a donc malheureusement pas grande dissertation à faire sur ce fantôme, qui en dépit du masque, a perdu toute son essence.

Epilogue

Me voilà arrivée, non sans peine, au bout de cette fastueuse chronologie, qui je l'espère sera non exhaustive.

Il existe en effet d'autres adaptations encore, principalement musicales. Il faut citer l'oeuvre de Ken Hill, crée en 1984, et qui eut un succès relatif jusqu'au début des années 90. Ne connaissant pas ou peu cette adaptation, il serait malaisé d'en dire davantage. On comptera également une adaptation argentine des années 60, une autre brésilienne réalisée en 1991, ou encore un film muet allemand de 1916, sur lesquels il paraît difficile de trouver quelque information. On comptera aussi une improbable version de 2009, intitulée "Angel of Music", dotée d'un scénario pour le moins farfelu, et dont la qualité globale est plus que médiocre.

On notera également l'existence d'un ballet, créé par l'Atlantic Ballet du Canada, sur des musiques de Francis Poulenc, qui est une oeuvre tout à fait honorable et soignée, fort digne d'intérêt, mais quelque peu difficile d'accès pour les néophytes. dont on peut trouver de splendides photographies sur leur site officiel :

http://atlanticballet.ca/fr/repertoire/fantome-le-ballet/

On retiendra donc que le cinéma ou le monde musical a produit des splendeurs au même titre que des aberrations sur ce fameux F. de l'O..., personnage avant tout malheureux, incompris, et damné. Mêlant avec délice tous les extrêmes romantiques ou fantastiques, il fait également appel à toute la richesse des mythes passés, dans la perspective d'un absolu ultime auquel il ne parviendra jamais. A la fois Hadès, Charon, Sisyphe ou Faust, spectre, monstre ou humain, il demeurera une figure fascinante, dans ce monde d'ombre et de lumière qu'il porte comme un fardeau.

Et je terminerai cet article en faisant appel à ce passage du merveilleux épilogue du maître Leroux :

"Pauvre malheureux Érik ! Faut-il le plaindre ? Faut-il le maudire ? Il ne demandait qu’à être quelqu’un comme tout le monde ! Mais il était trop laid ! Et il dut cacher son génie ou faire des tours avec, quand, avec un visage ordinaire, il eût été l’un des plus nobles de la race humaine ! Il avait un coeur à contenir l’empire du monde, et il dut, finalement, se contenter d’une cave."