Voici sans doute l'un de mes plus gros coup de coeur ciné de cette fin d'année ! Et je ne m'y attendais vraiment pas... Cette comédie douce-amère, folle et irrévérencieuse, raconte la rencontre de huit hommes - un peu dépressifs, un peu losers, un peu paumés - et de leurs coachs féminines - tout aussi paumées - dans un club de natation synchronisée. J'avoue, c'est surtout le casting déjanté présenté sur l'affiche qui m'a attiré l'oeil, Philippe Katerine, Benoît Poelvoorde et Mathieu Amalric, qui sont absolument irrésistibles dans ce registre quelque peu inattendu. Ce n'est pas un grand film, mais un beau film, durant lequel on s'interroge, on sourit, on se marre franchement... Une comédie tendre mais un peu vache sur le sens de la vie, et qui donne merveilleusement la pêche !

A voir absolument !

La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini (MET 2018)

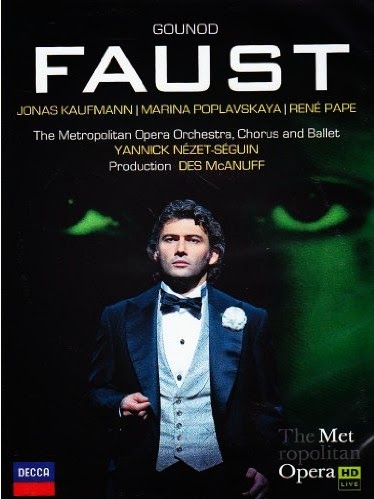

Jonas Kaufmann dans une production du Metropolitan Opera de New York ? Diffusée au cinéma ? Mais on n'y résiste pas, quand bien même il s'agit d'un opéra avec lequel on n'a pas grande affinité... Et pourtant, cette production du MET est simplement grandiose ! Une histoire de cow-boys dans un opéra en italien, voilà bien quelque chose de franchement inattendu. Les décors sont somptueux, la mise en scène est on ne peut plus charmantes, et les voix des interprètes étaient à se pâmer, Anna-Maria Westbroek et Željko Lučić en tête, ainsi que Jonas Kaufmann, bien entendu, qui avait tout l'air de s'amuser comme un petit fou dans son rôle de méchant (mais pas trop) cow-boy au charme ravageur... Malgré qu'il s'agisse là d'un opéra bénéficiant de très peu de solos ou d'arias connus, on se régale du début à la fin, devant ces interprètes à la voix enchanteresse, au jeu assuré, et cette mise en scène vraiment charmante et absolument pas hermétique.

Je ne résiste pas à poster ici un lien vers le magnifique air de Johnson durant l'acte III, interprété magistralement par Jonas Kaufmann... On ne s'en lasse pas...

Il me faut être honnête : j'ai un peu hésité avant d'aller voir ce film. Fan de Queen, je n'étais pas certaine de vouloir connaître les excès de Freddie Mercury dans tous leurs détails... Mais bon, la B.O. et les trailers aidant, je me suis finalement décidée. Au-delà de toute attente, Bohemian Rhaspsody est un très bon film, touchant, finalement assez triste, qui traite les excès du leader du groupe avec finalement beaucoup de pudeur et de prudence. C'est avant tout l'histoire d'un groupe, mais surtout d'un album, le fameux "Night at the Opera", qui a connu le succès que l'on sait. Rami Malek, est assez bluffant dans le rôle, malgré que certains critiques ou fans aient décrié son interprétation... Je trouve qu'il a extrêmement bien retranscrit la gestuelle du chanteur et son charisme naturel. Un film très émouvant pour tous les fans de Queen, et même les autres...

Mortal Engines, de Christian Rivers

Ah, au visionnage de la bande-annonce de ce film, j'ai vraiment été charmée, et plus encore lorsque je l'ai lu au détour du net, qu'il s'agissait d'une sorte de Star Wars en version steampunk... Alors oui, visuellement, le film est assez impressionnant, ces histoires d'énormes villes-machines qui absorbent les plus petites, la guerre de carburant, de vivres (on se croirait presque pour le coup dans Mad Max), est assez bien amené, je trouve. Malheureusement, le scénario est un peu creux, l'héroïne est plutôt bien brossée, mais il manque quelque chose de vraiment essentiel pour que cela plaise tout à fait. Pour tout dire, cela manque de fond, et il y a comme un air de réchauffé, surtout si on le compare à la trame de Rogue One, pour ne pas le citer... Seule bonne surprise, le personnage campé par Hugo Weaving, que j'attendais vraiment avec impatience... Mais là aussi, j'ai été assez déçue, car il avait un potentiel énorme. J'ai l'impression que le réalisateur est quelque peu passé à côté... Sinon, c'est toujours une bonne surprise d'entendre la voix de Féodor Atkine au doublage, dont le timbre si singulier et tellement profond n'est pas complètement étranger à l'affection que l'on pourrait porter au personnage qu'il incarne. (Pour ceux qui ne sauraient pas de qui je parle, Féodor Atkine est le doubleur officiel d'Hugo Weaving, de Hugh Laurie ou encore du personnage de Snoke dans les deux derniers Star Wars). En conclusion, le film manque d'âme et vraiment d'originalité.

More to come...

Je ne résiste pas à poster ici un lien vers le magnifique air de Johnson durant l'acte III, interprété magistralement par Jonas Kaufmann... On ne s'en lasse pas...

The Nutcracker and the four realms, de Lasse Hallström et Joe Johnston

Voilà un petit film bien sympathique à visionner en ces périodes de Noël, dégoulinant de couleurs, de jolies musiques et de bons sentiments... J'ai été au cinéma, persuadée qu'il y aurait d'innombrables scènes de ballets et d'extraits de grande musique, j'ai donc été un peu désappointée d'en trouver si peu, mais cependant, j'ai apprécié le film pour ce qu'il est : un divertissement pour petits et grands, plein de charme, duquel on ressort tout de même avec une petite larme à l'oeil bien légitime...

Bohemian Rhapsody, de Bryan SingerVoilà un petit film bien sympathique à visionner en ces périodes de Noël, dégoulinant de couleurs, de jolies musiques et de bons sentiments... J'ai été au cinéma, persuadée qu'il y aurait d'innombrables scènes de ballets et d'extraits de grande musique, j'ai donc été un peu désappointée d'en trouver si peu, mais cependant, j'ai apprécié le film pour ce qu'il est : un divertissement pour petits et grands, plein de charme, duquel on ressort tout de même avec une petite larme à l'oeil bien légitime...

Il me faut être honnête : j'ai un peu hésité avant d'aller voir ce film. Fan de Queen, je n'étais pas certaine de vouloir connaître les excès de Freddie Mercury dans tous leurs détails... Mais bon, la B.O. et les trailers aidant, je me suis finalement décidée. Au-delà de toute attente, Bohemian Rhaspsody est un très bon film, touchant, finalement assez triste, qui traite les excès du leader du groupe avec finalement beaucoup de pudeur et de prudence. C'est avant tout l'histoire d'un groupe, mais surtout d'un album, le fameux "Night at the Opera", qui a connu le succès que l'on sait. Rami Malek, est assez bluffant dans le rôle, malgré que certains critiques ou fans aient décrié son interprétation... Je trouve qu'il a extrêmement bien retranscrit la gestuelle du chanteur et son charisme naturel. Un film très émouvant pour tous les fans de Queen, et même les autres...

Mortal Engines, de Christian Rivers

Ah, au visionnage de la bande-annonce de ce film, j'ai vraiment été charmée, et plus encore lorsque je l'ai lu au détour du net, qu'il s'agissait d'une sorte de Star Wars en version steampunk... Alors oui, visuellement, le film est assez impressionnant, ces histoires d'énormes villes-machines qui absorbent les plus petites, la guerre de carburant, de vivres (on se croirait presque pour le coup dans Mad Max), est assez bien amené, je trouve. Malheureusement, le scénario est un peu creux, l'héroïne est plutôt bien brossée, mais il manque quelque chose de vraiment essentiel pour que cela plaise tout à fait. Pour tout dire, cela manque de fond, et il y a comme un air de réchauffé, surtout si on le compare à la trame de Rogue One, pour ne pas le citer... Seule bonne surprise, le personnage campé par Hugo Weaving, que j'attendais vraiment avec impatience... Mais là aussi, j'ai été assez déçue, car il avait un potentiel énorme. J'ai l'impression que le réalisateur est quelque peu passé à côté... Sinon, c'est toujours une bonne surprise d'entendre la voix de Féodor Atkine au doublage, dont le timbre si singulier et tellement profond n'est pas complètement étranger à l'affection que l'on pourrait porter au personnage qu'il incarne. (Pour ceux qui ne sauraient pas de qui je parle, Féodor Atkine est le doubleur officiel d'Hugo Weaving, de Hugh Laurie ou encore du personnage de Snoke dans les deux derniers Star Wars). En conclusion, le film manque d'âme et vraiment d'originalité.

More to come...