Affichage des articles dont le libellé est Notre-Dame de Paris. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est Notre-Dame de Paris. Afficher tous les articles

29 janvier 2013

22 juin 2012

Claude Frollo : les identités tragiques d'un personnage méprisé (6/6)

Première partie / Deuxième partie / Troisième partie / Quatrième partie / Cinquième partie

1999 : Richard Berry : irrévérence et rock'n roll

Soyons honnêtes : que celui qui n'a jamais ri devant cette adaptation délirante me jette la première pierre... Alors oui, on pourra bien accorder qu'elle soit iconoclaste, un tantinet vulgaire, et que le scénario soit un délire continuel... Mais bon, comment se voiler la face, et ne pas éprouver un plaisir coupable devant l'impertinence des dialogues, et l'irrévérence avec laquelle est traitée les personnages originaux ? On se marre donc, et de très bon coeur. Et à plus forte raison lorsque l'on voit Frollo, campé par un Richard Berry qui prend son rôle très au sérieux, dans la peau d'un prêtre plutôt rock'n roll, qui a pris pas mal de libertés avec la religion, et qui se voit doter de répliques jubilatoires de ce genre :

(s'adressant au gouverneur) "Toi et ta truie, j'vais vous claquer !"

ou encore :

(au sujet de Quasimodo) "Mi-homme, mi-robot, il est l'arme absolue. Il peut survivre dans la jungle pendant 3 mois en mangeant ses propres excréments."

(à Quasimodo) "T'as changé, Quasimodo. T'es plus le même. Tu te rends compte ? Tu rentres, tu sors, c'est pas un hôtel, ici ! De toute façon, t'as raison, tu sais qu'il y aura toujours Frollo, la boniche ! Tu réalises ? J'suis le dernier à employer un bedeau, tous les autres ils sont passés à l'électrique !"

J'en passe et des meilleures...

Quand on éprouve quelque intérêt pour le personnage original, grave et torturé par ses états d'âme, on apprécie...

Du reste, le personnage de Phoebus, interprété par Vincent Elbaz n'est pas mal non plus, dans une géniale caricature d'un capitaine de police au QI désastreux. Seul bémol, une Esméralda relativement agaçante, et un Quasimodo un peu niais...

Comment tirer un enseignement quelconque de cette interprétation, qui n'a jamais voulu en transporter aucun ? On apprécie la désinvolture et le scénario halluciné (et hallucinant), et on s'en régale avec une honte délicieuse...

***

Cet article clôture donc cette humble rétrospective des interprétations de Frollo les plus connues ou les plus notables. Qui sait ? Peut-être se verra-t-elle agrémenter dans les prochains mois d'une nouvelle mouture, avec Tim Burton aux commandes ? Wait & see...

1999 : Richard Berry : irrévérence et rock'n roll

Soyons honnêtes : que celui qui n'a jamais ri devant cette adaptation délirante me jette la première pierre... Alors oui, on pourra bien accorder qu'elle soit iconoclaste, un tantinet vulgaire, et que le scénario soit un délire continuel... Mais bon, comment se voiler la face, et ne pas éprouver un plaisir coupable devant l'impertinence des dialogues, et l'irrévérence avec laquelle est traitée les personnages originaux ? On se marre donc, et de très bon coeur. Et à plus forte raison lorsque l'on voit Frollo, campé par un Richard Berry qui prend son rôle très au sérieux, dans la peau d'un prêtre plutôt rock'n roll, qui a pris pas mal de libertés avec la religion, et qui se voit doter de répliques jubilatoires de ce genre :

(s'adressant au gouverneur) "Toi et ta truie, j'vais vous claquer !"

ou encore :

(au sujet de Quasimodo) "Mi-homme, mi-robot, il est l'arme absolue. Il peut survivre dans la jungle pendant 3 mois en mangeant ses propres excréments."

(à Quasimodo) "T'as changé, Quasimodo. T'es plus le même. Tu te rends compte ? Tu rentres, tu sors, c'est pas un hôtel, ici ! De toute façon, t'as raison, tu sais qu'il y aura toujours Frollo, la boniche ! Tu réalises ? J'suis le dernier à employer un bedeau, tous les autres ils sont passés à l'électrique !"

J'en passe et des meilleures...

|

| Richard Berry/Frollo ou comment assumer pleinement son sacerdoce sans prises de têtes |

Quand on éprouve quelque intérêt pour le personnage original, grave et torturé par ses états d'âme, on apprécie...

Du reste, le personnage de Phoebus, interprété par Vincent Elbaz n'est pas mal non plus, dans une géniale caricature d'un capitaine de police au QI désastreux. Seul bémol, une Esméralda relativement agaçante, et un Quasimodo un peu niais...

|

| Richard Berry et Mélanie Thierry en adolescente tête à claques. |

Comment tirer un enseignement quelconque de cette interprétation, qui n'a jamais voulu en transporter aucun ? On apprécie la désinvolture et le scénario halluciné (et hallucinant), et on s'en régale avec une honte délicieuse...

***

Cet article clôture donc cette humble rétrospective des interprétations de Frollo les plus connues ou les plus notables. Qui sait ? Peut-être se verra-t-elle agrémenter dans les prochains mois d'une nouvelle mouture, avec Tim Burton aux commandes ? Wait & see...

26 mai 2012

Claude Frollo : les identités tragiques d'un personnage méprisé (5/6)

Première partie / Deuxième partie / Troisième partie / Quatrième partie

1998 : la comédie musicale de Cocciante et Plamondon : les avatars de Claude Frollo en quatre temps.

J'en conviens immédiatement : rédiger cet article ne sera pas chose aisée. Tout simplement pour l'excellente raison que cette version, imaginée, écrite et mise en musique par Richard Cocciante et Luc Plamondon en 1998, est à l'origine de mon addiction non dissimulée à l'histoire originale de Victor Hugo, et donc directement au personnage de Claude Frollo. Le sujet me tenant particulièrement à coeur, il me sera donc d'autant plus difficile de lui rendre parfaitement justice.

Cette comédie musicale accusant déjà ses 14 ans d'existence (et non de représentations, ce qui est bien regrettable), beaucoup d'entre vous se souviendront avec plus ou moins de nostalgie du phénomène qu'a été Notre-Dame de Paris à sa sortie, notamment grâce au succès rencontré par les mélodies de "Belle" ou du "Temps des cathédrales", qui du reste n'ont pas pris une ride...

Tout d'abord, je vous invite à visiter le site de F.de l'O., qui a réalisé un magnifique article sur le sujet au moins de janvier, qu'il me sera difficile d'égaler !

L'assimilation du drame des gitans et de la violation du droit d'asile, aux centaines de sans-papiers expulsés de l'Eglise St-Bernard à Paris en 1996, a conféré à la comédie musicale un caractère résolument moderne, et a multiplié par d'habiles rappels aux situations alors contemporaines, l'idée d'une proximité entre le monde médiéval et notre époque. Ce sentiment est bien entendu renforcé par une mise en scène dépouillée, presque simpliste (la cathédrale n'est finalement représentée que par un gigantesque mur de fond modulable, et de très beaux jeux de lumière), et par des costumes intemporels, d'une désarmante sobriété.

Evidemment, la musique est aussi et principalement sa grande force. Cocciante a réussi à combiner dans cette oeuvre musicale, un enchaînement de titres dont on peut difficilement bouder le charme, qui se joue de toutes les émotions et de tous les registres : enjoué, tendre, désespéré, violent ou encore populaire, le spectateur en a décidément plein les oreilles...

Mais intéressons-nous maintenant à celui qui nous intéresse ici, et à son incarnation originelle dans cette comédie musicale.

Ce Frollo a quelque chose de résolument troublant. Il apparaît dès les premiers instants sous les traits d'un prêtre sévère, aux allures inquiétantes et accusatrices. Il y a de la xénophobie sous ses allures méprisantes, une froideur hautaine, un orgueil impénétrable dans ses regards d'une pesanteur accablante. En résumé, une âme imperméable aux passions du monde, une statue de marbre que l'on juge ignorant de toutes ses fièvres et de toutes ses inconséquences.

Au fil de l'intrigue, et finalement très tôt dans le déroulement de l'histoire, l'enveloppe de Frollo se fissure. Son infaillible droiture morale, la rigidité même de son allure, s'altèrent. Monument d'austérité qui se meut en chair vulnérable et tourmentée : transmutation qui se produit dans la souffrance d'un amour voué au silence, à l'étouffement. Cette transformation est si visible dans le jeu et dans le maintien de Daniel Lavoie, son interprète original, que l'on comprend immédiatement la puissance de ses tourments intérieurs, sans avoir recours à de longues dissertations... Une seule chanson suffit (Tu vas me détruire), pour saisir l'ampleur de son drame personnel, et en même temps l'inéluctable tragédie qui en résultera.

Sa voix de baryton, aux accents autoritaires et lugubres, contrebalancent parfois ses allures statiques et enfermées, comme si l'interprète paraissait par instant mal à l'aise avec la rigidité de son personnage, qui à défaut d'expressions corporelles, se doit de tout exprimer par un timbre sombre ou rageur et par des regards désespérés.

Du reste, cette version musicale de Frollo est sans doute l'une des plus réussies, car sans aucun doute l'une des plus absolues et des plus marquantes, puisqu'elle a conservé la nature du personnage et de ses tourments, en le résumant habilement sans tomber dans de désastreux excès, comme on a pu le voir dans certaines adaptations précédemment citées. Frollo demeure véritablement l'instrument du destin, tel que Victor Hugo l'a conçu dans son roman, il est l'acteur de la tragédie en même temps que son moteur, et c'est ce qui fait toute la force de cette incarnation que l'on ne pourra décidément que saluer.

Daniel Lavoie n'est cependant pas le seul interprète à avoir prêté sa voix et ses traits au personnage sur scène. Notre-Dame de Paris a en effet fait l'objet d'adaptations à l'étranger, qui ont connu un succès aussi grand (sinon plus grand) que dans nos pays francophones. Il est donc utile et je dirais même, nécessaire, de citer ces interprètes qui ont su apporter d'autres nuances à Frollo, par rapport à leur modèle original.

Commençons tout d'abord par Vittorio Matteucci, que j'ai pu découvrir grâce à Lorinda, dans la version italienne de la comédie musicale tournée aux Arènes de Vérone en 2002.

Il n'existe pas réellement de différences scéniques entre la version originale du Palais des Congrès, et la version italienne. A mon sens, les principales distinctions entre l'une et l'autre résident justement dans l'incarnation de Frollo et d'Esmeralda. La bohémienne, interprétée par Lola Ponce, est gaie, danse et chante avec une vivacité communicative, et réussit véritablement à charmer le spectateur par sa grâce juvénile et son charme tout naturel (et s'éloigne donc d'une Hélène Ségara plutôt statique et beaucoup moins enjouée...) Quant à Frollo, il est à la fois tout aussi terrifiant que dans la version française, tout en étant diamétralement différent. Disons pour simplifier qu'il est doté d'un charisme trouble mais écrasant, que le mépris visible sur ses traits se double de gestes agressifs plutôt que froids. Il y a une fièvre dans ce personnage, non pas latente, mais accablante.

Le spectateur ressent de ce fait beaucoup moins la souffrance taciturne du personnage, puisque ses sentiments et son drame ne sont pas ou peu réfrénés. Le personnage paraît donc plus agressif qu'il ne le devrait, plus inquiétant dans sa véhémence que dans ses douleurs muettes et dans ses dilemmes intérieurs.

(Voir la version italienne de Tu vas me détruire : Mi distruggerai sur youtube)Ce qui ne l'empêche pas bien entendu d'être une très belle et assez magnétique incarnation de l'archidiacre de Notre-Dame, mais sans doute pas celle qui aura ma préférence. L'interprétation suivante emportera davantage mon adhésion...

Au-delà de la version italienne, on peut en effet trouver également un interprète difficilement égalable en la personne de Alexandr Marakulin, dans la version russe, qui a connu un très beau succès au cours des années 2002 à 2005. Il est cependant regrettable que cette version n'ait jamais été filmée dans son entièreté, malgré la très grande qualité des voix de ses interprètes.

Alexandr Marakulin donne à voir un Frollo... plus humain, plus compréhensible peut-être, dont l'interprétation me fait personnellement beaucoup penser par certains aspects à celle de Kenneth Haigh en 1976. Mais il est nécessaire de nuancer. Quand je dis plus humain, je veux dire principalement plus expressif dans ses douleurs, plus misérable dans l'expression de son amour, que ses homologues français ou italiens. Il y a une réserve presque touchante chez ce Frollo, dont la puissance dramatique se révèle entièrement dès les première notes de "Ti gibel maya" (titre de la version russe de Tu vas me détruire), ce qui ne prive pas pour autant le personnage de ses bassesses et de sa lâcheté. Au-delà de ses performances scéniques, on ne peut que saluer cette voix de baryton-basse, aux lugubres accents slaves, qui confère une merveilleuse opposition entre des apparences pitoyables et une fierté révolue, entre une âme froide, mesurée, et un coeur désespéré, qui entraînera tout ce qu'il touche vers le fond.

A suivre dans un prochain et dernier article : Richard Berry dans Quasimodo d'El Paris (1999) : Sixième partie

1998 : la comédie musicale de Cocciante et Plamondon : les avatars de Claude Frollo en quatre temps.

J'en conviens immédiatement : rédiger cet article ne sera pas chose aisée. Tout simplement pour l'excellente raison que cette version, imaginée, écrite et mise en musique par Richard Cocciante et Luc Plamondon en 1998, est à l'origine de mon addiction non dissimulée à l'histoire originale de Victor Hugo, et donc directement au personnage de Claude Frollo. Le sujet me tenant particulièrement à coeur, il me sera donc d'autant plus difficile de lui rendre parfaitement justice.

Cette comédie musicale accusant déjà ses 14 ans d'existence (et non de représentations, ce qui est bien regrettable), beaucoup d'entre vous se souviendront avec plus ou moins de nostalgie du phénomène qu'a été Notre-Dame de Paris à sa sortie, notamment grâce au succès rencontré par les mélodies de "Belle" ou du "Temps des cathédrales", qui du reste n'ont pas pris une ride...

Tout d'abord, je vous invite à visiter le site de F.de l'O., qui a réalisé un magnifique article sur le sujet au moins de janvier, qu'il me sera difficile d'égaler !

L'assimilation du drame des gitans et de la violation du droit d'asile, aux centaines de sans-papiers expulsés de l'Eglise St-Bernard à Paris en 1996, a conféré à la comédie musicale un caractère résolument moderne, et a multiplié par d'habiles rappels aux situations alors contemporaines, l'idée d'une proximité entre le monde médiéval et notre époque. Ce sentiment est bien entendu renforcé par une mise en scène dépouillée, presque simpliste (la cathédrale n'est finalement représentée que par un gigantesque mur de fond modulable, et de très beaux jeux de lumière), et par des costumes intemporels, d'une désarmante sobriété.

Evidemment, la musique est aussi et principalement sa grande force. Cocciante a réussi à combiner dans cette oeuvre musicale, un enchaînement de titres dont on peut difficilement bouder le charme, qui se joue de toutes les émotions et de tous les registres : enjoué, tendre, désespéré, violent ou encore populaire, le spectateur en a décidément plein les oreilles...

Mais intéressons-nous maintenant à celui qui nous intéresse ici, et à son incarnation originelle dans cette comédie musicale.

Ce Frollo a quelque chose de résolument troublant. Il apparaît dès les premiers instants sous les traits d'un prêtre sévère, aux allures inquiétantes et accusatrices. Il y a de la xénophobie sous ses allures méprisantes, une froideur hautaine, un orgueil impénétrable dans ses regards d'une pesanteur accablante. En résumé, une âme imperméable aux passions du monde, une statue de marbre que l'on juge ignorant de toutes ses fièvres et de toutes ses inconséquences.

|

| Daniel Lavoie dans l'Enfant trouvé |

Sa voix de baryton, aux accents autoritaires et lugubres, contrebalancent parfois ses allures statiques et enfermées, comme si l'interprète paraissait par instant mal à l'aise avec la rigidité de son personnage, qui à défaut d'expressions corporelles, se doit de tout exprimer par un timbre sombre ou rageur et par des regards désespérés.

|

| Daniel Lavoie et Hélène Ségara dans Un matin du dansais |

Du reste, cette version musicale de Frollo est sans doute l'une des plus réussies, car sans aucun doute l'une des plus absolues et des plus marquantes, puisqu'elle a conservé la nature du personnage et de ses tourments, en le résumant habilement sans tomber dans de désastreux excès, comme on a pu le voir dans certaines adaptations précédemment citées. Frollo demeure véritablement l'instrument du destin, tel que Victor Hugo l'a conçu dans son roman, il est l'acteur de la tragédie en même temps que son moteur, et c'est ce qui fait toute la force de cette incarnation que l'on ne pourra décidément que saluer.

Daniel Lavoie n'est cependant pas le seul interprète à avoir prêté sa voix et ses traits au personnage sur scène. Notre-Dame de Paris a en effet fait l'objet d'adaptations à l'étranger, qui ont connu un succès aussi grand (sinon plus grand) que dans nos pays francophones. Il est donc utile et je dirais même, nécessaire, de citer ces interprètes qui ont su apporter d'autres nuances à Frollo, par rapport à leur modèle original.

Commençons tout d'abord par Vittorio Matteucci, que j'ai pu découvrir grâce à Lorinda, dans la version italienne de la comédie musicale tournée aux Arènes de Vérone en 2002.

Il n'existe pas réellement de différences scéniques entre la version originale du Palais des Congrès, et la version italienne. A mon sens, les principales distinctions entre l'une et l'autre résident justement dans l'incarnation de Frollo et d'Esmeralda. La bohémienne, interprétée par Lola Ponce, est gaie, danse et chante avec une vivacité communicative, et réussit véritablement à charmer le spectateur par sa grâce juvénile et son charme tout naturel (et s'éloigne donc d'une Hélène Ségara plutôt statique et beaucoup moins enjouée...) Quant à Frollo, il est à la fois tout aussi terrifiant que dans la version française, tout en étant diamétralement différent. Disons pour simplifier qu'il est doté d'un charisme trouble mais écrasant, que le mépris visible sur ses traits se double de gestes agressifs plutôt que froids. Il y a une fièvre dans ce personnage, non pas latente, mais accablante.

|

| Vittorio Matteucci |

(Voir la version italienne de Tu vas me détruire : Mi distruggerai sur youtube)Ce qui ne l'empêche pas bien entendu d'être une très belle et assez magnétique incarnation de l'archidiacre de Notre-Dame, mais sans doute pas celle qui aura ma préférence. L'interprétation suivante emportera davantage mon adhésion...

Au-delà de la version italienne, on peut en effet trouver également un interprète difficilement égalable en la personne de Alexandr Marakulin, dans la version russe, qui a connu un très beau succès au cours des années 2002 à 2005. Il est cependant regrettable que cette version n'ait jamais été filmée dans son entièreté, malgré la très grande qualité des voix de ses interprètes.

|

| Alexandr Marakulin dans "Etre prête et aimer une femme" |

Alexandr Marakulin donne à voir un Frollo... plus humain, plus compréhensible peut-être, dont l'interprétation me fait personnellement beaucoup penser par certains aspects à celle de Kenneth Haigh en 1976. Mais il est nécessaire de nuancer. Quand je dis plus humain, je veux dire principalement plus expressif dans ses douleurs, plus misérable dans l'expression de son amour, que ses homologues français ou italiens. Il y a une réserve presque touchante chez ce Frollo, dont la puissance dramatique se révèle entièrement dès les première notes de "Ti gibel maya" (titre de la version russe de Tu vas me détruire), ce qui ne prive pas pour autant le personnage de ses bassesses et de sa lâcheté. Au-delà de ses performances scéniques, on ne peut que saluer cette voix de baryton-basse, aux lugubres accents slaves, qui confère une merveilleuse opposition entre des apparences pitoyables et une fierté révolue, entre une âme froide, mesurée, et un coeur désespéré, qui entraînera tout ce qu'il touche vers le fond.

Pour preuve, il suffit de voir la scène de Visite de Frollo à Esmeralda et Un matin tu dansais, pour se rendre compte du très beau travail réalisé sur le jeu des deux personnages. Cette version de Frollo est à mon humble avis, l'une des plus abouties que l'on ait pu voir.

A suivre dans un prochain et dernier article : Richard Berry dans Quasimodo d'El Paris (1999) : Sixième partie

14 mai 2012

Quelques lectures en passant...

Le docteur Thorne, d'Anthony Trollope

Le docteur Thorne a sans doute valu à Troloppe son plus grand succès. Tombé dans l'oubli, ce roman a fait heureusement l'objet d'une réédition chez Fayard, en grand format, pour le plus grand bonheur des fervents admirateurs de ces chers auteurs victoriens.

Le docteur Thorne conte l'histoire d'un médecin de campagne et sa nièce Mary, jeune fille sans le sou, que l'on veille à tenir à l'écart de la bonne société, depuis que l'héritier désargenté des Gresham de Greshamsburry lui ait proposé de l'épouser...

On perçoit dans ce roman charmant, à l'ambiance néanmoins réaliste et sans doute un peu satirique, la grande finesse des portraits psychologiques de ces protagonistes, dont seul Trollope a le secret. Une histoire sobre, belle, d'un charme presque perdu, où l'on peut s'amuser ou s'édifier des codes de la morale victorienne ou de la vanité des qu'en-dira-t-on de la bonne société...

Au fond du gouffre, de Georges Ohnet

Un nouveau Georges Ohnet découvert, (merci les éditions Elibron, qui offrent la possibilité de s'offrir des réimpressions d'anciens ouvrages tombés en désuétude) et avec lui, aussi surprenant que cela puisse paraître, un nouveau style pour cet auteur que je croyais bien connaître !

Au fond du gouffre est le roman d'une réhabilitation, celle de Jacques de Fréneuse, jeune homme condamné à perpétuité au bagne de Nouméa pour le meurtre de sa maîtresse, mais un meurtre qu'il n'a pas commis, puisque la femme qu'on l'accuse d'avoir assassiné est bel et bien vivante...

Georges Ohnet a écrit ici un roman certes bien mis en place, efficace, qui brosse avec brio les dérives délétères de la jeunesse bourgeoise du du XIXe siècle, mais qui oserais-je le dire, m'a quelque peu ennuyée... Entre l'évasion du bagne de Nouméa, qui paraît décidément bien aisée, et les aberrations juridiques qui sont parsemées tout au long de ce roman, il aurait été souhaitable que Georges Ohnet, auteur que j'adore pourtant, s'en tiennent aux romans campagnards, et à la littérature populaire et sentimentale qu'il maîtrisait si bien... Car là, l'auteur était visiblement mal à l'aise avec son sujet, ce qui rend la lecture finalement un peu lente, et peu agréable.

Quand j'étais Jane Eyre, de Sheila Kohler

Quand j'étais Jane Eyre raconte l'histoire d'une création, et le processus d'une écriture, d'une publication, d'une vie. Charlotte Brontë a connu un certain succès de son vivant grâce à Jane Eyre, contrairement à ses soeurs Emily et Anne, mortes prématurément à l'âge de 30 ans, sans avoir seulement perçu la notoriété de leurs oeuvres, qui devait durer encore pour longtemps... L'auteur s'immisce dans la personnalité de Charlotte Brontë, et l'on suit alors une magnifique pérégrination parmi ses souvenirs personnels (romancés ou si peu), ses peurs, ses doutes, ses souffrances que l'on perçoit à travers les morts tragiques de ses soeurs et de leur frère maudit Branwell.

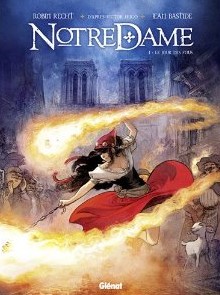

Notre-Dame - tome 1, Le Jour des Fous, par Recht et Bastide

Enfin une adaptation du roman de Hugo dans le format BD, qui soit une bonne surprise... ! Tout d'abord, le dessin est indéniablement réussi, précis tout en étant fluide, dans des tons lumineux, tantôt plus sombres, mais toujours agréables et harmonieux...

Quant à la qualité de l'adaptation, ma foi, ce premier tome n'est pas mal du tout... Il suit de près l'histoire originale, adaptant le dialogue tout en tâchant de condenser l'oeuvre monumentale de Hugo, afin que le fil conducteur reste perceptible. Quelques expressions m'ont parues un peu crues (l'auteur ne se serait jamais permis de s'exprimer de la sorte), afin sans doute de rendre ce monde médiéval plus violent, et probablement dénué de tout romantisme. La représentation de Quasimodo m'a plutôt étonnée, cette sorte de colosse à demi-humain (pourquoi me fait-il penser à l'incroyable Hulk... ?), est plutôt déconcertante, mais ce premier tome n'étant qu'une mise en place des évènements, il reste à juger la qualité de cette série sur sa continuité et sa cohérence. Jusqu'à présent, Frollo apparaît peu, mais il apparaît d'ores et déjà comme un homme bon, mais animé de sentiments contradictoires... On en redemande, et on attend déjà la suite... !

Le Voisin, de Tatiana de Rosnay

Je n'avais jamais lu Tatiana de Rosnay, et je pense que l'expérience est à renouveler...

Le Voisin n'est certes pas de la grande littérature, mais plutôt de la littérature efficace ! Le roman retrace l'histoire d'une jeune mère de famille, harcelée par un voisin, dont elle ne connaît seulement pas le visage. Harcèlement qui vire bien vite à l'obsession. Mais l'obsession de qui ? Et pourquoi ?

Alors, on pourra reprocher quelques scènes qui n'étaient sans doute pas nécessaires, et qui ôteraient presque au récit de sa crédibilité... Mais passons. Reste que ce roman est diaboliquement efficace, et offre une conclusion merveilleusement surprenante qui ne peut pas laisser le lecteur indifférent.

Le docteur Thorne a sans doute valu à Troloppe son plus grand succès. Tombé dans l'oubli, ce roman a fait heureusement l'objet d'une réédition chez Fayard, en grand format, pour le plus grand bonheur des fervents admirateurs de ces chers auteurs victoriens.

Le docteur Thorne conte l'histoire d'un médecin de campagne et sa nièce Mary, jeune fille sans le sou, que l'on veille à tenir à l'écart de la bonne société, depuis que l'héritier désargenté des Gresham de Greshamsburry lui ait proposé de l'épouser...

On perçoit dans ce roman charmant, à l'ambiance néanmoins réaliste et sans doute un peu satirique, la grande finesse des portraits psychologiques de ces protagonistes, dont seul Trollope a le secret. Une histoire sobre, belle, d'un charme presque perdu, où l'on peut s'amuser ou s'édifier des codes de la morale victorienne ou de la vanité des qu'en-dira-t-on de la bonne société...

Au fond du gouffre, de Georges Ohnet

Un nouveau Georges Ohnet découvert, (merci les éditions Elibron, qui offrent la possibilité de s'offrir des réimpressions d'anciens ouvrages tombés en désuétude) et avec lui, aussi surprenant que cela puisse paraître, un nouveau style pour cet auteur que je croyais bien connaître !

Au fond du gouffre est le roman d'une réhabilitation, celle de Jacques de Fréneuse, jeune homme condamné à perpétuité au bagne de Nouméa pour le meurtre de sa maîtresse, mais un meurtre qu'il n'a pas commis, puisque la femme qu'on l'accuse d'avoir assassiné est bel et bien vivante...

Georges Ohnet a écrit ici un roman certes bien mis en place, efficace, qui brosse avec brio les dérives délétères de la jeunesse bourgeoise du du XIXe siècle, mais qui oserais-je le dire, m'a quelque peu ennuyée... Entre l'évasion du bagne de Nouméa, qui paraît décidément bien aisée, et les aberrations juridiques qui sont parsemées tout au long de ce roman, il aurait été souhaitable que Georges Ohnet, auteur que j'adore pourtant, s'en tiennent aux romans campagnards, et à la littérature populaire et sentimentale qu'il maîtrisait si bien... Car là, l'auteur était visiblement mal à l'aise avec son sujet, ce qui rend la lecture finalement un peu lente, et peu agréable.

Quand j'étais Jane Eyre, de Sheila Kohler

Quand j'étais Jane Eyre raconte l'histoire d'une création, et le processus d'une écriture, d'une publication, d'une vie. Charlotte Brontë a connu un certain succès de son vivant grâce à Jane Eyre, contrairement à ses soeurs Emily et Anne, mortes prématurément à l'âge de 30 ans, sans avoir seulement perçu la notoriété de leurs oeuvres, qui devait durer encore pour longtemps... L'auteur s'immisce dans la personnalité de Charlotte Brontë, et l'on suit alors une magnifique pérégrination parmi ses souvenirs personnels (romancés ou si peu), ses peurs, ses doutes, ses souffrances que l'on perçoit à travers les morts tragiques de ses soeurs et de leur frère maudit Branwell.

Notre-Dame - tome 1, Le Jour des Fous, par Recht et Bastide

Enfin une adaptation du roman de Hugo dans le format BD, qui soit une bonne surprise... ! Tout d'abord, le dessin est indéniablement réussi, précis tout en étant fluide, dans des tons lumineux, tantôt plus sombres, mais toujours agréables et harmonieux...

Quant à la qualité de l'adaptation, ma foi, ce premier tome n'est pas mal du tout... Il suit de près l'histoire originale, adaptant le dialogue tout en tâchant de condenser l'oeuvre monumentale de Hugo, afin que le fil conducteur reste perceptible. Quelques expressions m'ont parues un peu crues (l'auteur ne se serait jamais permis de s'exprimer de la sorte), afin sans doute de rendre ce monde médiéval plus violent, et probablement dénué de tout romantisme. La représentation de Quasimodo m'a plutôt étonnée, cette sorte de colosse à demi-humain (pourquoi me fait-il penser à l'incroyable Hulk... ?), est plutôt déconcertante, mais ce premier tome n'étant qu'une mise en place des évènements, il reste à juger la qualité de cette série sur sa continuité et sa cohérence. Jusqu'à présent, Frollo apparaît peu, mais il apparaît d'ores et déjà comme un homme bon, mais animé de sentiments contradictoires... On en redemande, et on attend déjà la suite... !

Le Voisin, de Tatiana de Rosnay

Je n'avais jamais lu Tatiana de Rosnay, et je pense que l'expérience est à renouveler...

Le Voisin n'est certes pas de la grande littérature, mais plutôt de la littérature efficace ! Le roman retrace l'histoire d'une jeune mère de famille, harcelée par un voisin, dont elle ne connaît seulement pas le visage. Harcèlement qui vire bien vite à l'obsession. Mais l'obsession de qui ? Et pourquoi ?

Alors, on pourra reprocher quelques scènes qui n'étaient sans doute pas nécessaires, et qui ôteraient presque au récit de sa crédibilité... Mais passons. Reste que ce roman est diaboliquement efficace, et offre une conclusion merveilleusement surprenante qui ne peut pas laisser le lecteur indifférent.

28 avril 2012

Claude Frollo : les identités tragiques d'un personnage méprisé (4/6)

Première partie / Deuxième partie / Troisième partie

1996 : Laurent Hilaire : l'expression du paradoxe en pas de deux

Qu'on se le dise, je suis loin d'être une spécialiste du ballet, ni une très grande férue du genre...

Néanmoins, cette adaptation du roman par Roland Petit pour la scène de l'Opéra de Paris, est d'un indéniable charme : tour à tour colorée, ou lugubre, inventive ou moderne, elle ne peut décidément laisser indifférent.

Evidemment, le ballet peut être un spectacle difficile, plus difficile encore pour une adaptation d'une oeuvre où le verbe occupe une place si prépondérante. Malgré tout, les performances des danseurs (et là, je pense essentiellement à Nicolas Le Riche, qui interprète un Quasimodo bossu et courbé en deux durant tout ce spectacle grandiose), l'expressionnisme de leur jeu et de leurs regards, parviennent à résumer en deux heures des centaines de pages de drame... et de mots. La musique de Maurice Jarre, résolument moderne, se prête, s'adapte, se fond, au drame qui se joue, aux passions qui se déchaînent.

Laurent Hilaire, alors danseur étoile à l'Opéra de Paris (aujourd'hui maître de ballet), prête ses traits sévères et sa grâce féline à un Frollo torturé, égoïste, qui sous ses apparences bien respectables, se meurt d'amour pour la belle Esméralda (Isabelle Guérin), d'un amour bien sûr voué au silence, mais à la fois d'une telle pesanteur et d'une telle violence, que cette interprétation parvient à susciter plus que n'importe quelle autre, une claire et nette impression de terreur.

En effet, il y a dans le jeu de Laurent Hilaire une froideur formidable, avec son visage que l'on croirait taillé dans l'albâtre, et ses gestes d'un esthétisme véhément, mais néanmoins contenu jusqu'à l'apparition de Phoebus, et la scène d'amour entre ce dernier et Esmeralda. La souffrance du prêtre, sa jalousie dévastatrice, déferlent alors sans mesure : on assistera alors à des baisers passionnés et contraints, puis à des coups, dont on ne sait s'il s'agit de visions cauchemardesques inventées par le prêtre, ou la bohémienne.

Il est indéniable que ce Frollo est infiniment bien interprété, malgré les raccourcis inévitables, et les adaptations nécessaires à la transposition sur scène, et la parti pris d'une violence tour à tour contenue, ou montrée avec une merveilleuse habileté. Jamais Frollo n'a été si égoïste, si méprisable, et finalement si complexe...

1997 : Richard Harris : le grand désordre

Je n'aurais sincèrement pu trouver d'autre titre que celui-là pour exprimer l'immense pagaille semée tout au long de ce téléfilm réalisé par Peter Medak en 1997. L'oeuvre en elle-même (si du moins on ose lui donner ce nom) est une absurdité en soi : la trame d'origine est si bouleversée, que l'on peine à y reconnaître l'esprit de Hugo, ou même ses personnages. Bien entendu sur la forme, on retrouve le gentil Quasimodo, la belle Esmeralda, et le méchant Frollo, le tout noyé dans un flot d'incohérences tant scénaristiques qu'historiques, qui auraient plus tendance à faire rire que pleurer... Oui, il faut l'avouer, cette version est risible sur sa forme, et Frollo, qui est bien entendu l'élément qui nous intéresse dans cet article, même s'il est plutôt effrayant à voir (un Richard Harris au crâne rasé et à la mine patibulaire), ne m'a jamais inspiré qu'une irrépressible envie de rire... Rien qu'à ce stade, on sait d'ores et déjà que le téléfilm est vraiment passé à côté de son sujet... Mais soit. Frollo a deux obsessions très malsaines : l'imprimerie (si, si) et Esmeralda (bien entendu). Est-il un personnage bon ? Le spectateur n'en sait rien... Est-il fou ? Sans doute. Est-il un sadique ? Probablement. Là, on ne peut songer qu'à la mémorable scène de flagellation, qui inspire horreur, dégoût, rires nerveux, bref, des réactions qui toutes ensemble font un très mauvais mélange...

On songerait presque au Nom de la Rose d'Umberto Eco, dans une version comique... Et encore, la comparaison est flatteuse.

Vraiment, que dire sur cette version ? Que Richard Harris a tenté de sauver les meubles, en prenant des poses qu'on dirait sorties d'un film d'horreurs des années cinquante ?

En bref, on rente pantois devant un tel fatras... Un conseil : mieux vaut passer son chemin...

Dans un prochain article : La version musicale de Cocciante et Plamondon : Cinquième partie

1996 : Laurent Hilaire : l'expression du paradoxe en pas de deux

Qu'on se le dise, je suis loin d'être une spécialiste du ballet, ni une très grande férue du genre...

Néanmoins, cette adaptation du roman par Roland Petit pour la scène de l'Opéra de Paris, est d'un indéniable charme : tour à tour colorée, ou lugubre, inventive ou moderne, elle ne peut décidément laisser indifférent.

Evidemment, le ballet peut être un spectacle difficile, plus difficile encore pour une adaptation d'une oeuvre où le verbe occupe une place si prépondérante. Malgré tout, les performances des danseurs (et là, je pense essentiellement à Nicolas Le Riche, qui interprète un Quasimodo bossu et courbé en deux durant tout ce spectacle grandiose), l'expressionnisme de leur jeu et de leurs regards, parviennent à résumer en deux heures des centaines de pages de drame... et de mots. La musique de Maurice Jarre, résolument moderne, se prête, s'adapte, se fond, au drame qui se joue, aux passions qui se déchaînent.

Laurent Hilaire, alors danseur étoile à l'Opéra de Paris (aujourd'hui maître de ballet), prête ses traits sévères et sa grâce féline à un Frollo torturé, égoïste, qui sous ses apparences bien respectables, se meurt d'amour pour la belle Esméralda (Isabelle Guérin), d'un amour bien sûr voué au silence, mais à la fois d'une telle pesanteur et d'une telle violence, que cette interprétation parvient à susciter plus que n'importe quelle autre, une claire et nette impression de terreur.

En effet, il y a dans le jeu de Laurent Hilaire une froideur formidable, avec son visage que l'on croirait taillé dans l'albâtre, et ses gestes d'un esthétisme véhément, mais néanmoins contenu jusqu'à l'apparition de Phoebus, et la scène d'amour entre ce dernier et Esmeralda. La souffrance du prêtre, sa jalousie dévastatrice, déferlent alors sans mesure : on assistera alors à des baisers passionnés et contraints, puis à des coups, dont on ne sait s'il s'agit de visions cauchemardesques inventées par le prêtre, ou la bohémienne.

|

| Frollo & Esmeralda : a kiss at last ! ;-) |

Il est indéniable que ce Frollo est infiniment bien interprété, malgré les raccourcis inévitables, et les adaptations nécessaires à la transposition sur scène, et la parti pris d'une violence tour à tour contenue, ou montrée avec une merveilleuse habileté. Jamais Frollo n'a été si égoïste, si méprisable, et finalement si complexe...

1997 : Richard Harris : le grand désordre

Je n'aurais sincèrement pu trouver d'autre titre que celui-là pour exprimer l'immense pagaille semée tout au long de ce téléfilm réalisé par Peter Medak en 1997. L'oeuvre en elle-même (si du moins on ose lui donner ce nom) est une absurdité en soi : la trame d'origine est si bouleversée, que l'on peine à y reconnaître l'esprit de Hugo, ou même ses personnages. Bien entendu sur la forme, on retrouve le gentil Quasimodo, la belle Esmeralda, et le méchant Frollo, le tout noyé dans un flot d'incohérences tant scénaristiques qu'historiques, qui auraient plus tendance à faire rire que pleurer... Oui, il faut l'avouer, cette version est risible sur sa forme, et Frollo, qui est bien entendu l'élément qui nous intéresse dans cet article, même s'il est plutôt effrayant à voir (un Richard Harris au crâne rasé et à la mine patibulaire), ne m'a jamais inspiré qu'une irrépressible envie de rire... Rien qu'à ce stade, on sait d'ores et déjà que le téléfilm est vraiment passé à côté de son sujet... Mais soit. Frollo a deux obsessions très malsaines : l'imprimerie (si, si) et Esmeralda (bien entendu). Est-il un personnage bon ? Le spectateur n'en sait rien... Est-il fou ? Sans doute. Est-il un sadique ? Probablement. Là, on ne peut songer qu'à la mémorable scène de flagellation, qui inspire horreur, dégoût, rires nerveux, bref, des réactions qui toutes ensemble font un très mauvais mélange...

On songerait presque au Nom de la Rose d'Umberto Eco, dans une version comique... Et encore, la comparaison est flatteuse.

Vraiment, que dire sur cette version ? Que Richard Harris a tenté de sauver les meubles, en prenant des poses qu'on dirait sorties d'un film d'horreurs des années cinquante ?

En bref, on rente pantois devant un tel fatras... Un conseil : mieux vaut passer son chemin...

Dans un prochain article : La version musicale de Cocciante et Plamondon : Cinquième partie

06 avril 2012

Claude Frollo : Les identités tragiques d'un personnage méprisé (3/6)

Première partie / Deuxième partie

1982 : Sir Derek Jacobi : dramatisme et humanisme shakespeariens

Inutile de le dissimuler : j'avoue avoir véritablement tardé à rédiger cet article, pour la simple raison qu'il me fallait l'entamer par quelques mots au sujet de cette adaptation télévisée de 1982, qui n'a jamais soulevé mon enthousiasme. Et pourtant... comment pourrait-on se plaindre de la pléiade d'acteurs tous plus excellents les uns que les autres, qui figurent sur une affiche plutôt alléchante ? En effet, on trouve le toujours étonnant Anthony Hopkins en Quasimodo (même s'il est à peine reconnaissable, il faut en convenir), le troublant David Suchet en Clopin Trouillefou, ou même Robert Powell, à qui l'on a bizarrement confié le rôle de Phoebus, choix que je m'explique difficilement, mais passons. On remarquera également les apparitions du talentueux Tim Piggott-Smith, ou encore de l'immense John Gielgud.

Malgré tout, le charme n'opère pas. Le sentiment fort mitigé qui a inspiré mon sentiment depuis le premier visionnage, perdure. L'adaptation toute entière laisse indifférent, l'intrigue, même bouleversée - et ce ne sera pas son principal défaut - ne parvient pas à susciter le moindre attachement, la moindre étincelle à cette adaptation, qui malgré son soin visible, apparaît invariablement désordonnée, vaine, ... creuse en quelque sorte.

Lesley-Ann Down est certes fort jolie, mais maquillée et si parfaitement manucurée en plein XVe siècle, que cela est presque risible... Mais ce n'est finalement pas ici le propos, puisqu'il est n'est question que de Claude Frollo, c'est-à-dire dans le cas présent, de l'immense acteur britannique Sir Derek Jacobi.

Alors, bien entendu, il me sera impossible d'en dire le moindre mal, puisque force est de reconnaître qu'il fait sans doute partie des acteurs les plus talentueux, les plus éminents du théâtre anglais de notre temps.

Cette adaptation, il est nécessaire de le concéder, fait la part belle à un Frollo ayant conservé son sacerdoce, et bénéficiant de plus d'une notoriété quelque peu excessive, par rapport à ce qu'elle est dans le roman. Il demeure néanmoins, à l'égal de Quasimodo, l'un des personnages centraux de cette fresque. Il apparaît tout d'abord comme un personnage respectable et bon, ce qui sur le fond est tout à fait juste. Mais où est passée la part d'ombre du personnage que l'on peine à entrevoir ? Existe-t-elle vraiment dans cette adaptation ? Si l'on peut bien comprendre l'ampleur son égoïsme, de sa lâcheté, où sont passés ses tourments intérieurs ? Que devient cette quête d'absolue, ces heures de solitude et recherches vaines passées à se consacrer à l'alchimie, cette science obscure qui l'écarte du monde, et qui renforce la crainte qu'il y suscite ? Où sont ses heures lugubres de questionnement sur l'utilité de Dieu, de sa vie, ses instants de délire et de fièvre ? Où se sont égarées sa solitude, sa froideur qui dissimule pourtant bien des accès de passion ?

Même si Derek Jacobi a laissé transparaître une belle humanité chez Frollo, le scénario a pris des raccourcis maladroits, donnant à voir de lui un résumé bien simpliste. Dans un certain sens, cette incarnation est une nouvelle fois unidimensionnelle.

Certes, l'acteur apparaît dramatique dans sa déclaration, pathétique dans ses larmes (et on y reconnaît une intonation toute shakespearienne), mais son personnage paraît si éloigné de son modèle original, qu'il est difficile de percevoir l'intensité de son désespoir, ou plus généralement de la pesanteur tragique de l'histoire...

On le verra plus simplement comme un obsessionnel pervers plutôt qu'un prêtre torturé par des contradictions violentes... On ne pourra malheureusement que le déplorer...

1996 : le Juge Frollo selon Disney : l'incarnation de la justice implacable

Je n'ai pu bouder mon plaisir en découvrant pour la première fois cette adaptation de Disney. Tout d'abord, il serait malhonnête de dire qu'elle ne serait pas d'excellente facture, comme cela est le cas de la plupart des productions de ce studio. Certes, on pourra y trouver à redire sur le scénario, qui s'éloigne bien entendu du roman, mais comment transcrire avec respect la tragédie de ce roman, et la violence des sentiments des protagonistes, lorsque l'on s'adresse principalement à un public de moins de 12 ans... ?

A vrai dire, le résultat est tout à fait admirable dans l'ensemble, et vu la catégorie de cette adaptation, il serait parfaitement injuste de la fustiger. Un très beau travail a été fait sur les personnages : Esméralda est belle et courageuse ; Quasimodo est un coeur tendre ; Phoebus est un preux chevalier animé de bons sentiments. En bref, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Evidemment, il n'y aurait ni moteur, ni fondement à histoire s'il n'y avait cet incontournable archétype du mal, que l'on retrouvera dans l'incarnation de Frollo.

Bien entendu, dans ce contexte, il est bien compréhensible que celui-ci ait subi une nouvelle dichotomie. A l'image du Frollo de 1939, il sera juge. Un juge tout puissant, cruel, calculateur, xénophobe, mais dévôt. Il m'a fait penser à une sorte d'Ivan le Terrible, en version édulcorée...

Car ce Frollo, malgré qu'il ait été très fortement modifié sur le fond, n'en est pas moins très inquiétant sur la forme. Il apparaît comme une grande figure noire, mais non manichéenne. Les scénaristes l'ont terriblement et merveilleusement nuancé. Il recueille Quasimodo, car contraint à le faire par l'archidiacre de Notre-Dame (et là, on retrouve à nouveau une espèce de conscience extériorisée, sous la forme de l'homme d'église, toujours dans l'esprit de la version de 39). Il élève l'enfant en quelque sorte, sans l'aimer. Ici, il n'a pas de frères, pas de sympathie, pas de miséricorde, rien en somme qui le relierait à une quelconque humanité. Aime-t-il Esmeralda ? Cela est même difficile à dire... Mais il la convoite, et il l'exprime en mots rageurs, violents.

La scène où Frollo se trouve face aux flammes de sa cheminée, dans lesquelles se dessine Esmeralda, est une évocation finalement osée de la véhémence de ses sentiments, mais ô combien réussie. L'entièreté du graphisme de cette séquence est une merveille, et elle a réussi à présenter les délires fiévreux du personnage, en mêlant le lugubre et l'outrancier.

Le talent de Jean Piat au doublage n'y est certainement pas étranger...

Il y a du Bernardo Gui dans cette incarnation de Frollo, dans son acharnement mauvais, dans ses craintes fiévreuses d'une punition divine. On perd de façon inévitable la tragédie réelle de ses tourments intérieurs, d'aimer et d'être haï en retour, de s'enfoncer peu à peu dans une folie qui détruira tous ceux qu'il touche.

Le personnage de Disney n'échappera d'ailleurs pas à son destin terrible : les excès de sa folie et de son acharnement le précipiteront dans l'abîme... Un abîme de feu, dans lequel il craignait tant de chuter.

A venir : Laurent Hilaire (ballet de Roland Petit) et Richard Harris (1997) : Quatrième partie

1982 : Sir Derek Jacobi : dramatisme et humanisme shakespeariens

Inutile de le dissimuler : j'avoue avoir véritablement tardé à rédiger cet article, pour la simple raison qu'il me fallait l'entamer par quelques mots au sujet de cette adaptation télévisée de 1982, qui n'a jamais soulevé mon enthousiasme. Et pourtant... comment pourrait-on se plaindre de la pléiade d'acteurs tous plus excellents les uns que les autres, qui figurent sur une affiche plutôt alléchante ? En effet, on trouve le toujours étonnant Anthony Hopkins en Quasimodo (même s'il est à peine reconnaissable, il faut en convenir), le troublant David Suchet en Clopin Trouillefou, ou même Robert Powell, à qui l'on a bizarrement confié le rôle de Phoebus, choix que je m'explique difficilement, mais passons. On remarquera également les apparitions du talentueux Tim Piggott-Smith, ou encore de l'immense John Gielgud.

Malgré tout, le charme n'opère pas. Le sentiment fort mitigé qui a inspiré mon sentiment depuis le premier visionnage, perdure. L'adaptation toute entière laisse indifférent, l'intrigue, même bouleversée - et ce ne sera pas son principal défaut - ne parvient pas à susciter le moindre attachement, la moindre étincelle à cette adaptation, qui malgré son soin visible, apparaît invariablement désordonnée, vaine, ... creuse en quelque sorte.

Lesley-Ann Down est certes fort jolie, mais maquillée et si parfaitement manucurée en plein XVe siècle, que cela est presque risible... Mais ce n'est finalement pas ici le propos, puisqu'il est n'est question que de Claude Frollo, c'est-à-dire dans le cas présent, de l'immense acteur britannique Sir Derek Jacobi.

Alors, bien entendu, il me sera impossible d'en dire le moindre mal, puisque force est de reconnaître qu'il fait sans doute partie des acteurs les plus talentueux, les plus éminents du théâtre anglais de notre temps.

Cette adaptation, il est nécessaire de le concéder, fait la part belle à un Frollo ayant conservé son sacerdoce, et bénéficiant de plus d'une notoriété quelque peu excessive, par rapport à ce qu'elle est dans le roman. Il demeure néanmoins, à l'égal de Quasimodo, l'un des personnages centraux de cette fresque. Il apparaît tout d'abord comme un personnage respectable et bon, ce qui sur le fond est tout à fait juste. Mais où est passée la part d'ombre du personnage que l'on peine à entrevoir ? Existe-t-elle vraiment dans cette adaptation ? Si l'on peut bien comprendre l'ampleur son égoïsme, de sa lâcheté, où sont passés ses tourments intérieurs ? Que devient cette quête d'absolue, ces heures de solitude et recherches vaines passées à se consacrer à l'alchimie, cette science obscure qui l'écarte du monde, et qui renforce la crainte qu'il y suscite ? Où sont ses heures lugubres de questionnement sur l'utilité de Dieu, de sa vie, ses instants de délire et de fièvre ? Où se sont égarées sa solitude, sa froideur qui dissimule pourtant bien des accès de passion ?

Même si Derek Jacobi a laissé transparaître une belle humanité chez Frollo, le scénario a pris des raccourcis maladroits, donnant à voir de lui un résumé bien simpliste. Dans un certain sens, cette incarnation est une nouvelle fois unidimensionnelle.

Certes, l'acteur apparaît dramatique dans sa déclaration, pathétique dans ses larmes (et on y reconnaît une intonation toute shakespearienne), mais son personnage paraît si éloigné de son modèle original, qu'il est difficile de percevoir l'intensité de son désespoir, ou plus généralement de la pesanteur tragique de l'histoire...

On le verra plus simplement comme un obsessionnel pervers plutôt qu'un prêtre torturé par des contradictions violentes... On ne pourra malheureusement que le déplorer...

1996 : le Juge Frollo selon Disney : l'incarnation de la justice implacable

Je n'ai pu bouder mon plaisir en découvrant pour la première fois cette adaptation de Disney. Tout d'abord, il serait malhonnête de dire qu'elle ne serait pas d'excellente facture, comme cela est le cas de la plupart des productions de ce studio. Certes, on pourra y trouver à redire sur le scénario, qui s'éloigne bien entendu du roman, mais comment transcrire avec respect la tragédie de ce roman, et la violence des sentiments des protagonistes, lorsque l'on s'adresse principalement à un public de moins de 12 ans... ?

A vrai dire, le résultat est tout à fait admirable dans l'ensemble, et vu la catégorie de cette adaptation, il serait parfaitement injuste de la fustiger. Un très beau travail a été fait sur les personnages : Esméralda est belle et courageuse ; Quasimodo est un coeur tendre ; Phoebus est un preux chevalier animé de bons sentiments. En bref, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Evidemment, il n'y aurait ni moteur, ni fondement à histoire s'il n'y avait cet incontournable archétype du mal, que l'on retrouvera dans l'incarnation de Frollo.

Bien entendu, dans ce contexte, il est bien compréhensible que celui-ci ait subi une nouvelle dichotomie. A l'image du Frollo de 1939, il sera juge. Un juge tout puissant, cruel, calculateur, xénophobe, mais dévôt. Il m'a fait penser à une sorte d'Ivan le Terrible, en version édulcorée...

Car ce Frollo, malgré qu'il ait été très fortement modifié sur le fond, n'en est pas moins très inquiétant sur la forme. Il apparaît comme une grande figure noire, mais non manichéenne. Les scénaristes l'ont terriblement et merveilleusement nuancé. Il recueille Quasimodo, car contraint à le faire par l'archidiacre de Notre-Dame (et là, on retrouve à nouveau une espèce de conscience extériorisée, sous la forme de l'homme d'église, toujours dans l'esprit de la version de 39). Il élève l'enfant en quelque sorte, sans l'aimer. Ici, il n'a pas de frères, pas de sympathie, pas de miséricorde, rien en somme qui le relierait à une quelconque humanité. Aime-t-il Esmeralda ? Cela est même difficile à dire... Mais il la convoite, et il l'exprime en mots rageurs, violents.

La scène où Frollo se trouve face aux flammes de sa cheminée, dans lesquelles se dessine Esmeralda, est une évocation finalement osée de la véhémence de ses sentiments, mais ô combien réussie. L'entièreté du graphisme de cette séquence est une merveille, et elle a réussi à présenter les délires fiévreux du personnage, en mêlant le lugubre et l'outrancier.

Le talent de Jean Piat au doublage n'y est certainement pas étranger...

Il y a du Bernardo Gui dans cette incarnation de Frollo, dans son acharnement mauvais, dans ses craintes fiévreuses d'une punition divine. On perd de façon inévitable la tragédie réelle de ses tourments intérieurs, d'aimer et d'être haï en retour, de s'enfoncer peu à peu dans une folie qui détruira tous ceux qu'il touche.

Le personnage de Disney n'échappera d'ailleurs pas à son destin terrible : les excès de sa folie et de son acharnement le précipiteront dans l'abîme... Un abîme de feu, dans lequel il craignait tant de chuter.

A venir : Laurent Hilaire (ballet de Roland Petit) et Richard Harris (1997) : Quatrième partie

17 mars 2012

Claude Frollo : Les identités tragiques d'un personnage méprisé (2/6)

Première partie de l'article

1956 : Alain Cuny : l'oeuvre au noir

Ce Frollo, malgré sa complexité, n'en demeure par moins abject, puisqu'il livre pour ainsi dire la cathédrale à l'armée du Roi, et en même temps, Esmeralda au gibet. On ne sait si le personnage est devenu fou, car ici pas de rire dément, ni d'exclamations haineuses. Il garde un silence coupable, et une expression glaciale. Reste sa lâcheté manifeste, puisqu'il incite presque, par son indifférence, à pousser Quasimodo à le tuer, quand lui n'en a pas le courage.

Bien entendu, comme on l'aura compris, il existe des différences certaines entre le personnage du roman et celui campé par Alain Cuny, mais ce film reste sans doute la meilleure adaptation qui puisse être vue, et donnant à voir un Frollo, d'un statut certes indéfini, mais qui s'est approché autant qu'il était possible de la véritable nature de son homologue littéraire.

1976 : Kenneth Haigh : premier retour aux sources

Au même titre que l'adaptation précédemment citée, j'ai une très grande affection pour cette version réalisée par la BBC en 1976. Tout d'abord, il est à noter que celle-ci est pratiquement introuvable, car uniquement éditée en dvd chez Just Entertainment aux Pays-Bas et miraculeusement disponible en Belgique par ce biais... C'est donc avec une certaine curiosité et beaucoup de réserve que j'ai visionné cette adaptation la première fois, dont vous pourrez trouver la critique sur ce blog par ici : NDDP 1976.

Certes, les décors sont en carton-pâte, les éclairages sont chiches... A vrai dire, il s'agirait plutôt d'un théâtre filmé, et non d'une adaptation télévisée. Les acteurs y sont inconnus pour la plupart, mis à part peut-être Warren Clarke (qu'on a pu voir dans Our Mutual friend, dans le rôle de Bradley Headstone, tourné la même année), et David Rintoul (le Mr Darcy de l'adaptation de Pride & Prejudice de 1980).

La chose qui m'a sous doute le plus gênée est effectivement ce manque visible de moyens, et peut-être aussi une Esméralda pas très jolie, et qui danse affreusement mal... ! Mais passons... ^_^

Cette version comporte deux épisodes, et permet donc de s'attarder un peu sur certaines scènes passées à la moulinette dans les adaptations précédentes, si elles n'en sont tout simplement pas absentes. Ce qu'il y a de plus estimable à mes yeux, est qu'elle est réellement la première adaptation à laisser à Frollo son statut de prêtre, à montrer ses tourments intérieurs, sa passion et sa folie sans en avoir modifié la nature. La dichotomie choisie dans les adaptations les plus primitives, a laissé la place, d'une façon franche, à une présentation claire et nette du personnage, tel qu'il avait été imagine par Victor Hugo. Kenneth Haigh m'est apparu étrangement moins rigide que ses prédécesseurs, ou même certains de ses successeurs... Il campe un personnage relativement humanisé, même s'il garde une apparence glaciale, et particulièrement lugubre tout au long de ces 2 épisodes.

Même si ce Frollo n'est certainement pas parfait lui non plus, puisqu'il me paraît physiquement bien loin de l'image que l'on peut s'en faire durant la lecture, l'interprétation m'a parue la plus convaincante, et assurément la plus riche puisqu'elle a surtout conservé l'essence du personnage, et a donc permis de s'éloigner de l'aspect manichéen dont on avait usé jusqu'ici. Les éléments de sa personnalité se sont rassemblés, fédérés enfin en une seule et même entité : il n'y a plus de dispersions, ni d'incohérence des évènements et de la tragédie même de l'histoire, et il faut y saluer la performance de l'acteur dans ce rôle riche, mais complexe, qui a peut-être initier un probable retour aux sources...

A suivre : Sir Derek Jacobi (1982) et le Juge Frollo de Disney (1996) : Troisième partie

1956 : Alain Cuny : l'oeuvre au noir

Cette version de Notre-Dame de Paris, réalisée par Jean Delannoy, est la première adaptation cinématographique que j'ai pu voir, après la comédie musicale de Cocciante. Tout d'abord, elle est incontournable, car elle réunit au moins deux des plus grandes stars de l'époque, Gina Lollobrigida (Esmerlada) et Anthony Quinn (Quasimodo). On y trouve également d'éminents acteurs de théâtre, tels l'excellent Jean Danet (Phoebus), l'inénarrable Robert Hisrch (Gringoire), ou encore Philippe Clay (Clopin) , Jacques Dufilho (Guillaume Rousseau) et Roger Blin (Mathias)... et bien entendu celui qui nous intéresse ici, Alain Cuny. Cet acteur incontournable dans le répertoire de la tragédie et du théâtre claudélien, était un personnage singulier (voir la magnifique filmographie réalisée par Lorinda), esthète solitaire, philosophe de l'absolu, naviguant quelque part hors du temps dans une contemplation abstraite de la vie et des choses.

Il est presque utile de préciser ces éléments de sa personnalité pour parfaitement cerner la perception que l'on peut avoir de ce Frollo, qui sans avoir pu atteindre la perfection pour d'évidentes raisons, s'en est tout de même beaucoup approché. La singularité de l'acteur s'est pour ainsi dire transmise au personnage, à moins que ce ne soit l'inverse... Mais revenons-en tout d'abord à l'adaptation en elle-même et au statut de Frollo. Premièrement Jean Delannoy a réalisé là une adaptation très colorée (un peu trop peut-être), très proprette, très comme il faut, comme l'exigeait sans doute l'époque, et comme le voulait aussi probablement l'exportation américaine... Et puis, il y a Prévert au scénario, qui pourrait réellement se plaindre ? Des propos mêmes de Jean Delannoy (extraits de l'interview qui se trouve en bonus du dvd), il était souhaitable et volontaire que le statut de Frollo soit indéfini. On le voit en juge, ou en alchimiste, il semble vivre dans la cathédrale, agit en un homme d'église, et s'habille pratiquement comme tel... Au départ, le scénario prévoyait qu'il soit prêtre et comme Jean Delannoy le souligne, Alain Cuny était prêt à se faire tonsurer pour la circonstance... Seulement, en raison de la coproduction américaine, il leur a été vivement conseillé d'oublier le sacerdoce, ou du moins ne pas le mentionner. Cela était même tellement recommandé, que certaines scènes du film où apparaissent Frollo ont du être tournées en double : le Frollo de la version américaine n'a pas les mêmes dialogues, ni les mêmes gestes que dans la version française (on peut d'ailleurs voir des extraits de cette fameuse version sur youtube très facilement), et ce, toujours en vue de passer son silence son état ecclésiastique.

|

| Alain Cuny observe Esmeralda |

Certains trouveront l'interprétation d'Alain Cuny très monocorde. Il est vrai qu'il est un monument de froideur, avec son visage que l'on croirait taillé dans la pierre, et ses attitudes pour le moins austères. Mais le Frollo original, n'a-t-il pas lui aussi cette apparence glaciale, et cette même intelligence vibrante dans le regard, qui laisse entrevoir le fond d'une âme bouillonnante et insondable ? Je pense que l'acteur s'est approché autant qu'il est possible de le faire, dans le cadre de ce film, du personnage. Il alterne les instants de mépris distant, avec des accès de jalousie, de fièvre et de folie qui sont sans doute aucun les plus respectueuses de l'esprit original.

|

| "Vivante ! Tu es vivante ! Mais qui t'a apportée ici ? Le diable ou dieu sait qui !" |

Bien entendu, comme on l'aura compris, il existe des différences certaines entre le personnage du roman et celui campé par Alain Cuny, mais ce film reste sans doute la meilleure adaptation qui puisse être vue, et donnant à voir un Frollo, d'un statut certes indéfini, mais qui s'est approché autant qu'il était possible de la véritable nature de son homologue littéraire.

1976 : Kenneth Haigh : premier retour aux sources

Au même titre que l'adaptation précédemment citée, j'ai une très grande affection pour cette version réalisée par la BBC en 1976. Tout d'abord, il est à noter que celle-ci est pratiquement introuvable, car uniquement éditée en dvd chez Just Entertainment aux Pays-Bas et miraculeusement disponible en Belgique par ce biais... C'est donc avec une certaine curiosité et beaucoup de réserve que j'ai visionné cette adaptation la première fois, dont vous pourrez trouver la critique sur ce blog par ici : NDDP 1976.

Certes, les décors sont en carton-pâte, les éclairages sont chiches... A vrai dire, il s'agirait plutôt d'un théâtre filmé, et non d'une adaptation télévisée. Les acteurs y sont inconnus pour la plupart, mis à part peut-être Warren Clarke (qu'on a pu voir dans Our Mutual friend, dans le rôle de Bradley Headstone, tourné la même année), et David Rintoul (le Mr Darcy de l'adaptation de Pride & Prejudice de 1980).

La chose qui m'a sous doute le plus gênée est effectivement ce manque visible de moyens, et peut-être aussi une Esméralda pas très jolie, et qui danse affreusement mal... ! Mais passons... ^_^

Cette version comporte deux épisodes, et permet donc de s'attarder un peu sur certaines scènes passées à la moulinette dans les adaptations précédentes, si elles n'en sont tout simplement pas absentes. Ce qu'il y a de plus estimable à mes yeux, est qu'elle est réellement la première adaptation à laisser à Frollo son statut de prêtre, à montrer ses tourments intérieurs, sa passion et sa folie sans en avoir modifié la nature. La dichotomie choisie dans les adaptations les plus primitives, a laissé la place, d'une façon franche, à une présentation claire et nette du personnage, tel qu'il avait été imagine par Victor Hugo. Kenneth Haigh m'est apparu étrangement moins rigide que ses prédécesseurs, ou même certains de ses successeurs... Il campe un personnage relativement humanisé, même s'il garde une apparence glaciale, et particulièrement lugubre tout au long de ces 2 épisodes.

|

| Kenneth Haigh (Claude Frollo 1976) |

Ce qui est sans doute le plus frappant ici, mais de très cohérent par rapport à l'oeuvre, sont ses sursauts

de sentimentalité, qui arrivent sans crier gare. On le trouvera donc tour à tour torturé, haineux, abject, puis transis d'amour, prêt à se damner. Dans ces scènes justement, l'acteur parvient à passer avec aisance de son attitude respectable, hautaine, terrifiante, à celle d'un homme au bord du gouffre, déchu, pitoyable.

|

| Viste de Frollo à Esmeralda (Kenneth Haigh et Michelle Newell) |

A suivre : Sir Derek Jacobi (1982) et le Juge Frollo de Disney (1996) : Troisième partie

13 mars 2012

Claude Frollo : Les identités tragiques d'un personnage méprisé (1/6)

Voilà plusieurs mois que j'envisage de réaliser un article, aux allures de rétrospective, afin de présenter les différents visages de ce personnage ô combien passionnant, mais terriblement malmené au fil des adaptations (et non forcément des interprétations), qui se sont succédées au cours du XXe siècle.

En quelques mots...

Crée en 1831 par Victor Hugo, personnage "moteur" de l'intrigue de Notre-Dame de Paris, Claude Frollo est présenté comme la figure intellectuelle du roman. Sombre, réfléchi, solitaire, l'archidiacre de Notre-Dame est un personnage estimé, respecté, mais craint. L'alchimie, la science, l'étude sont l'essence même de sa vie. Il a élevé son jeune frère Jehan, a recueilli Quasimodo, enfant abandonné sur le parvis de la cathédrale, a pris Pierre Gringoire sous son aile. Lorsque paraît La Esméralda dans cette existence austère, il a 36 ans. En connaissant l'amour , il entre dans la vie. Le choc est brutal, le réveil tardif. La fatalité est en marche...

Notre-Dame de Paris a été adapté à de nombreuses reprises, comme on pourra le constater par la suite (imdb dénombre une trentaine titres, en incluant les variations sur le thème, mais sans compter les ballets et les opéras). Claude Frollo, cette figure délicieusement complexe, a donc subi autant de transformations qu'il était possible d'en imaginer, mais pas nécessairement dans le meilleur sens du terme. Les raccourcis maladroits se sont succédés aux adaptations politiquement correctes : en lui ôtant l'essence même de ses combats intérieurs, le personnage s'est au fil du temps effiloché, galvaudé, a sombré dans une suite d'incarnations manichéennes dont on verra les tristes dérives.

1923 : Nigel de Brulier et Brandon Hurst : Petit manuel de dichotomie avancée

La nature de ses rapports à Esmeralda, présentés sous des dehors soit purement pervers, soit désespérément puérils ("you like animals !!!"), sont à mille lieues de la peur irrépressible, puis de la haine sauvage, qu'elle éprouve à son égard dans le roman. On a peine à y reconnaître véritablement la nature véritable des personnages d'origine...

En quelques mots...

Crée en 1831 par Victor Hugo, personnage "moteur" de l'intrigue de Notre-Dame de Paris, Claude Frollo est présenté comme la figure intellectuelle du roman. Sombre, réfléchi, solitaire, l'archidiacre de Notre-Dame est un personnage estimé, respecté, mais craint. L'alchimie, la science, l'étude sont l'essence même de sa vie. Il a élevé son jeune frère Jehan, a recueilli Quasimodo, enfant abandonné sur le parvis de la cathédrale, a pris Pierre Gringoire sous son aile. Lorsque paraît La Esméralda dans cette existence austère, il a 36 ans. En connaissant l'amour , il entre dans la vie. Le choc est brutal, le réveil tardif. La fatalité est en marche...

Notre-Dame de Paris a été adapté à de nombreuses reprises, comme on pourra le constater par la suite (imdb dénombre une trentaine titres, en incluant les variations sur le thème, mais sans compter les ballets et les opéras). Claude Frollo, cette figure délicieusement complexe, a donc subi autant de transformations qu'il était possible d'en imaginer, mais pas nécessairement dans le meilleur sens du terme. Les raccourcis maladroits se sont succédés aux adaptations politiquement correctes : en lui ôtant l'essence même de ses combats intérieurs, le personnage s'est au fil du temps effiloché, galvaudé, a sombré dans une suite d'incarnations manichéennes dont on verra les tristes dérives.

1923 : Nigel de Brulier et Brandon Hurst : Petit manuel de dichotomie avancée

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir le cinéma malmener le personnage. Ce film muet de Wallace Worsley a fait la part belle à Quasimodo (merveilleux Lon Chaney, à peine reconnaissable sous son maquillage particulièrement hideux, mais qui demeure une très belle, émouvante et dramatique adaptation du personnage). Ce film bénéficiait sans doute d'excellents moyens pour l'époque, les scènes de foules sont très réussies déjà, malgré une pellicule qui passe mal l'épreuve du temps... (comparé en tout cas au fantastique Fantôme de l'Opéra de la même époque, et avec le même maître de la transformation aux commandes, l'incroyable Lon Chaney). Mais concernant Claude Frollo, ma foi, autant le dire immédiatement, celui-ci a subi une transformation toute nette : il s'est tout simplement scindé en deux entités bien distinctes : un prêtre (ou un archevêque même dans ce cas, si j'ai bien saisi) bon, honnête et droit dans ses sandales, j'ai nommé Nigel De Brulier (mélodramatique au possible), et Jehan, prêtre défroqué animé de sentiments fort peu recommandables (Brandon Hurst).

|

| Nigel de Brulier (Claude Frollo) |

|

| Brandon Hurst (Jehan), déguisé en prêtre (???), qui s'est introduit dans la cellule d'Esméralda |

Le procédé est simple, et a d'ailleurs été repris ensuite : il s'agit de contourner tout simplement l'épineuse question du sacerdoce. Que sont devenus les interrogations du prêtre imaginé par Hugo ? Où se sont envolés ses doutes sur la foi, Dieu, la religion, tandis qu'il les met face à la passion dévorante qui le précipitera dans l'abîme ? Ces interrogations, ces pages de "fièvre", de délire et de folie, n'ont simplement plus lieu d'être, et en perdant cet aspect de sa psychologie, s'envole même toute sa profondeur et toute sa raison d'exister.

A noter que le film peu être vu gratuitement, et en toute légalité sur le site des archives du cinéma muet : http://www.archive.org/details/The_Hunchback_of_Notre_Dame

NB : Lorinda, je suis toujours en train de m'interroger sur la pertinence de la patate souriante de l'interface française... ^_^

1939 : Sir Cedric Hardwicke : comment la loi se substitue au sacerdoce

J'ai découvert ce film il y a longtemps, lors d'une diffusion sur Arte dans sa version colorisée. Et je l'avais à vrai dire peu aimé, malgré un excellent Charles Laughton et la délicate et douce Maureen O'Hara, respectivement dans les rôles de Quasimodo et Esmeralda. Sir Cedric Hardwicke, éminent acteur shakespearien, prête ici ses traits (monolithiques) à un Frollo revu et corrigé une nouvelle fois par des scénaristes décidément très ennuyés par ce fameux sacerdoce... Puisqu'il est impensable de lui faire porter la soutane, on lui fera revêtir une autre robe : celle du juge. Cette idée, toute neuve à l'époque, sera utilisée elle aussi à une autre occasion, mais nous en reparlerons. Un personnage de prêtre est néanmoins conservé dans cette trame, et a priori uniquement pour la forme, puisqu'il n'a guère d'utilité dans l'intrigue. Comme dans le cadre du film précédent, on aura néanmoins laisser une sorte de conscience à Frollo, une espèce d'extériorisation de ses débats intérieurs, par la présence d'un homme de Dieu qui s'évertuera, en vain, à le ramener vers la raison.

|

| Sir Cedric Hardwicke |

|

| Maureen O'Hara (Esmeralda) et Cedric Hardwicke (Frollo) |

A suivre : Alain Cuny (1956) et Kenneth Haigh (1976) : Deuxième partie

09 décembre 2011

L'enfer où tu seras, c'est mon paradis...

Eh voilà ! Depuis quelques temps, l'envie de lire une nouvelle fois Notre-Dame de Paris se fait sentir. Un peu comme pour Les Misérables, j'entame donc une relecture progressive, lente, en tâchant de savourer au mieux les mots merveilleux de l'auteur, ainsi que son indéniable génie à décrire les passions humaines.

Dans ce cadre, comment ne pas évoquer, et donc retranscrire ici un extrait du chapitre Lasciate ogni speranza (inscription qui figure sur la Porte de l'Enfer, selon Dante), qui fait partie des extraits que j'affectionne le plus... A vrai dire, je l'ai lu tant de fois que je le connais littéralement par coeur...

(...)

Dans ce cadre, comment ne pas évoquer, et donc retranscrire ici un extrait du chapitre Lasciate ogni speranza (inscription qui figure sur la Porte de l'Enfer, selon Dante), qui fait partie des extraits que j'affectionne le plus... A vrai dire, je l'ai lu tant de fois que je le connais littéralement par coeur...

Il contient, à mon sens, sans doute l'une des plus belles déclarations d'amour de la littérature. (Mais si, mais si...)

Cet extrait d'autre part, démontre (comme la plupart des chapitres consacrés au personnage de Claude Frollo, c'est dire), que l'image de ce personnage a été honteusement galvaudé dans les adaptations qui en ont été faite jusqu'à présent. Tiens, cela me fait penser qu'il faudrait écrire un article sur les différents visages de Frollo... Cela pourrait être d'une intérêt certain...

En attendant le temps et l'inspiration, je vous laisse savourer l'extrait en question...

Cet extrait d'autre part, démontre (comme la plupart des chapitres consacrés au personnage de Claude Frollo, c'est dire), que l'image de ce personnage a été honteusement galvaudé dans les adaptations qui en ont été faite jusqu'à présent. Tiens, cela me fait penser qu'il faudrait écrire un article sur les différents visages de Frollo... Cela pourrait être d'une intérêt certain...

En attendant le temps et l'inspiration, je vous laisse savourer l'extrait en question...

(...)

" – Oh ! dit le prêtre, jeune fille, aie pitié de moi ! Tu te crois malheureuse, hélas ! hélas ! tu ne sais pas ce que c'est que le malheur. Oh ! aimer une femme ! être prêtre ! être haï ! l'aimer de toutes les fureurs de son âme, sentir qu'on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang, ses entrailles, sa renommée, son salut, l'immortalité et l'éternité, cette vie et l'autre ; regretter de ne pas être roi, génie, empereur, archange, dieu, pour lui mettre un plus grand esclave sous les pieds ; l'étreindre nuit et jour de ses rêves et de ses pensées ; et la voir amoureuse d'une livrée de soldat ! et n'avoir à lui offrir qu'une sale soutane de prêtre dont elle aura peur et dégoût ! Être présent, avec sa jalousie et sa rage, tandis qu'elle prodigue à un misérable fanfaron imbécile des trésors d'amour et de beauté ! Voir ce corps dont la forme vous brûle, ce sein qui a tant de douceur, cette chair palpiter et rougir sous les baisers d'un autre ! Ô ciel ! aimer son pied, son bras, son épaule, songer à ses veines bleues, à sa peau brune, jusqu'à s'en tordre des nuits entières sur le pavé de sa cellule, et voir toutes les caresses qu'on a rêvées pour elle aboutir à la torture ! N'avoir réussi qu'à la coucher sur le lit de cuir ! Oh ! ce sont là les véritables tenailles rougies au feu de l'enfer ! Oh ! bienheureux celui qu'on scie entre deux planches, et qu'on écartèle à quatre chevaux ! - Sais-tu ce que c'est que ce supplice que vous font subir, durant les longues nuits, vos artères qui bouillonnent, votre coeur qui crève, votre tête qui rompt, vos dents qui mordent vos mains ; tourmenteurs acharnés qui vous retournent sans relâche, comme sur un gril ardent, sur une pensée d'amour, de jalousie et de désespoir ! Jeune fille, grâce ! trêve un moment ! un peu de cendre sur cette braise ! Essuie, je t'en conjure, la sueur qui ruisselle à grosses gouttes de mon front ! Enfant ! torture-moi d'une main, mais caresse-moi de l'autre ! Aie pitié, jeune fille ! aie pitié de moi !

Le prêtre se roulait dans l'eau de la dalle et se martelait le crâne aux angles des marches de pierre. La jeune fille l'écoutait, le regardait. Quand il se tut, épuisé et haletant, elle répéta à demi-voix : – Ô mon Phoebus !

Le prêtre se traîna vers elle à deux genoux.

– Je t'en supplie, cria-t-il, si tu as des entrailles, ne me repousse pas ! Oh ! je t'aime ! je suis un misérable ! Quand tu dis ce nom, malheureuse, c'est comme si tu broyais entre tes dents toutes les fibres de mon coeur ! Grâce ! si tu viens de l'enfer, j'y vais avec toi. J'ai tout fait pour cela. L'enfer où tu seras, c'est mon paradis, ta vue est plus charmante que celle de Dieu ! Oh ! dis ! tu ne veux donc pas de moi ? Le jour où une femme repousserait un pareil amour, j'aurais cru que les montagnes remueraient. Oh ! si tu voulais !... Oh ! que nous pourrions être heureux ! Nous fuirions, - je te ferais fuir, - nous irions quelque part, nous chercherions l'endroit sur la terre où il y a le plus de soleil, le plus d'arbres, le plus de ciel bleu. Nous nous aimerions, nous verserions nos deux âmes l'une dans l'autre, et nous aurions une soif inextinguible de nous-mêmes que nous étancherions en commun et sans cesse à cette coupe d'intarissable amour !

Elle l'interrompit avec un rire terrible et éclatant. – Regardez donc, mon père ! vous avez du sang après les ongles !

Le prêtre demeura quelques instants comme pétrifié, l'oeil fixé sur sa main.

– Eh bien, oui ! reprit-il enfin avec une douceur étrange, outrage-moi, raille-moi, accable-moi ! mais viens, viens. Hâtons-nous. C'est pour demain, te dis-je. Le gibet de la Grève, tu sais ? il est toujours prêt. C'est horrible ! te voir marcher dans ce tombereau ! Oh ! grâce ! - Je n'avais jamais senti comme à présent à quel point je t'aimais. Oh ! suis-moi. Tu prendras le temps de m'aimer après que je t'aurai sauvée. Tu me haïras aussi longtemps que tu voudras. Mais viens. Demain ! demain ! le gibet ! ton supplice ! Oh ! sauve-toi ! épargne-moi ! "

Notre-Dame de Paris

Livre huitième, chapitre IV "Lasciate ogni speranza"

V.Hugo

Vittorio Matteucci (Frollo) et Lola Ponce (Esmeralda) dans la comédie musicale de Cocciante, tournée aux Arènes de Verone en 2002.

"Mi distruggerai" (Tu vas me détruire)

11 août 2011

Le tigre qui retrouve sa proie

Je l'avoue. Je savoure la lenteur avec laquelle j'ai entrepris une relecture des Misérables, de Victor Hugo.

Et tout particulièrement, les instants - trop furtifs - où l'auteur dépeint la personnalité de l'inspecteur Javert. Car c'est grâce à Lorinda et à Flo, que j'ai pris la peine de me pencher à nouveau sur ce personnage, qui à la première lecture ne m'avait non pas rebutée, mais complètement déroutée.

Ce sont des extraits comme celui que je prends plaisir à recopier ci-dessous, qui peuvent expliquer le caractère tour à tour manichéen ou complexe, des actes et des pensées de ce singulier personnage.

"(…) Ce ne fut qu'assez tard, rue de Pontoise, que, grâce à la vive clarté que jetait un cabaret, il reconnut décidément Jean Valjean.

Il y a dans ce monde deux êtres qui tressaillent profondément: la mère qui retrouve son enfant, et le tigre qui retrouve sa proie. Javert eut ce tressaillement profond.

Dès qu'il eut positivement reconnu Jean Valjean, le forçat redoutable, il s'aperçut qu'ils n'étaient que trois, et il fit demander du renfort au commissaire de police de la rue de Pontoise.

Avant d'empoigner un bâton d'épines, on met des gants.